第2回 街道と石仏

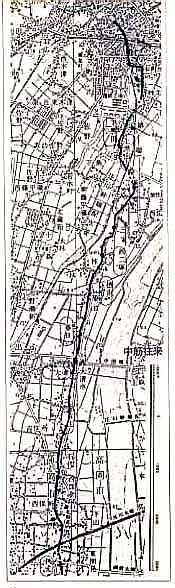

1.砺波平野の旧道

砺波平野は富山県西部に位置します。東に庄川があり、西に小矢部川があります。庄川扇状地が大部分を占め、細長い半盆地状で散居村を形成しています。

庄川は、庄川町金屋付近で山地から出て、現在は扇状地の東辺にかたよっていますが、かつては今の野尻川が主流でした。

流路は、洪水ごとに東に移り中村川・新又川・千保川となり、現在の流路となりました。庄川は、砺波平野の暴れ川だったのです。

扇央部の中心街出町は、杉木新町として江戸初期に開かれました。また扇央部にあって、水害の少ない微高地にある油田地区は、比較的安定した土地で、奈良期から平安期頃の須恵器が出土したところであり、油田条の荘園のあったところです。

砺波平野の旧道は、河川のため東西にあまり発展せず、庄川水系に沿って通じる諸道で南北に発展しました。

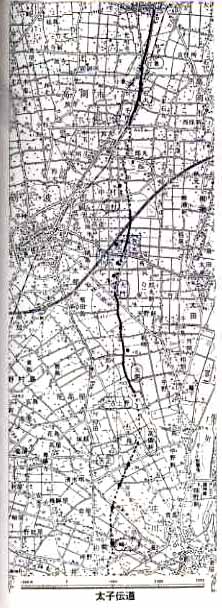

高岡から戸出への「戸出道」・戸出町から杉木新町(出町)を経て福野町へ、また福野町から城端への「巡視使道」があります。また「太子伝道」と俗称される戸出町から大門を経て井波への「井波道」があります。庄川左岸には中筋往来があり、右岸には「巡見使道」があります。

2.中筋往来

中筋往来とは、庄川左岸沿いに、高岡から大清水を経て秋元・柳瀬・太田を経て井波に至る俗称です。

現在の庄川と、もとの庄川の流路であった千保川の間の筋という意です。この往来の中にある太田・久泉・柳瀬・秋元・西部金屋と続く微高地は、中世期には徳大寺家の荘園である般若野荘の荘域にあたります。また高岡市二塚白山社の建っている微高地も、直接水害を受けなかった安定した地帯でした。

この中筋往来には、たくさんの石仏がありますが、道しるべの石仏は9体あります。

道しるべの石仏は、辻や村境等でよく見かけますが、これは単に実用本位の道路標識のようなものではありません。道祖神等の民間信仰に根ざしたもので、村境や辻などの場所で悪い神を塞ぎ止める「塞之の神」が地蔵にむすびついたと説かれています。

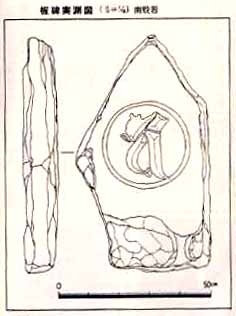

中筋往来には、中世の石造物も多くあります。南般若の板碑、柳瀬の如来形仏4体、太田万福寺の如来形仏、四面石等であり、太田共同墓地や柳瀬万遊寺、秋元、西部金屋毘沙門杉旧跡には、五輪塔の残欠が多く見られます。

中筋往来の道しるべ

| No | 画像 | 說明 |

|---|---|---|

| 1 | すいません。用意 できませんでした。 | 【尊名】地蔵 【場所】高岡市二塚・坂口 【銘文】台座に「右二塚道、左東二塚」 |

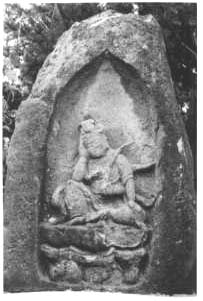

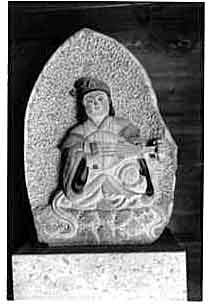

| 2 |  | 【尊名】地蔵 【場所】高岡市西部金屋 【銘文】「右高岡、左戸出」 |

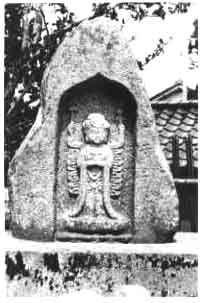

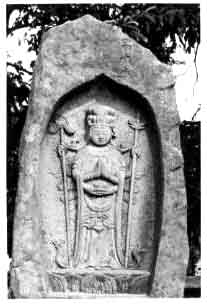

| 3 |  | 【尊名】阿弥陀 【場所】砺波市太田 【銘文】「上井波、下高岡、東ふなば、西でまち」 |

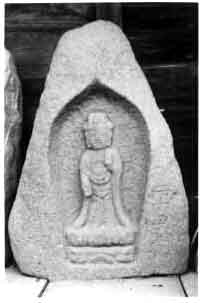

| 4 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市太田 【銘文】「右ふなば、東高岡」「文政2年己卯春吉日」「願主又六」 |

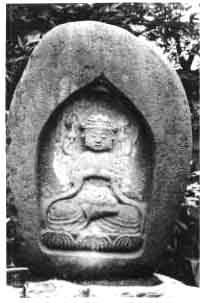

| 5 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市中野 【銘文】「右たかおか、左むらみち」 |

| 6 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市中野 【銘文】「右高岡道、左村道、文政十三・寅五月」 |

| 7 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市中野 【銘文】「右むらみち、左でまち、西ふくの」 |

| 8 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市中野 【銘文】「右たかおか道、左□□」 |

| 9 |  | 【尊名】地蔵 【場所】砺波市中野 【銘文】台座に「右福野、左井波道」 |

3.三十三カ所観音

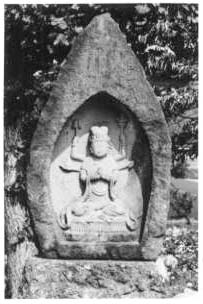

庄川町青島の松川除地内から、砺波市の中野地内を経て太田に至る6キロメートルにわたり、西国三十三カ所の観音霊場にちなんだ観音石仏が立てられています。

33体中、庄川町青島に7体、庄川町庄に2体、砺波市中野に18体、それに太田に5体の32体が確認されています。不明の1体は13番の中野小西深宅角にあった如意輪観音です。

昭和56年度の豪雪の際に崩壊しました。「青島中野太田地区内の旧中筋街道に散立する観音菩薩像調査研究書」(水上澄著、昭和49年8月発行)には、13番如意輪観音は現存報告されており、8番十一面観音は不明となっております。それ以後造立されたもので、碑文などでも、それは明確です。

この三十三カ所観音の建立主唱者は、中野永昌庵二代庵主大真鉄猶尼(安政6年7月没)で、自ら1番を建立されました。

鉄猶尼は、当時名尼として知られる城端町のある庵主でした。それを中野の曹洞宗の檀家の方々が懇願して、永昌庵の庵主として招かれたのです。鉄猶尼は、着任早々に三十三カ所観音の造像を発願され、自ら西国三十三カ所の霊場を巡礼され、各霊場の土を若干彩土されてこられたのです。その土を三十三カ所にちなんで、埋まられてあります。

この三十三カ所観音は、次のような願いが込められています。一つに庄川の水難を防ぐため、二つに交通の安全に、三つの悪疫のないようにとされました。

年次在銘のあるもので最も古いのは、旧永昌庵跡の観音堂内にある第27番如意輪観音の嘉永7年(1854)8月が最も古く、29番馬頭観音、31番十一面観音の安政2年(1855)が猶尼の没する4・5年前に造立されたものです。そしてこれらの石仏は一石一尊の浮彫りであり、大きさも33番の十一面観音の他は、すべて同じような大きさに統一されています。個人が施主となったものは新旧あわせて10体、残りは青島・中野・太田・杉木その他の人々が寒念仏講を結成して広く喜捨を乞い、その浄財をもって建立されたものといわれています。

西国三十三カ所霊場は、近畿地方を中心に散在しており、三十三カ所の観音霊場ごとに巡礼札を納めることから、三十三カ所礼所、西国礼所ともいい、巡礼の霊場として弘法大師の四国八十八カ所とともに古来から有名です。三十三カ所の数は『観音経』に述べられているように、観音が三十三体に身を変えて救ったという信仰によるものです。

ところで太田地内水上文也宅東に、33番の十一面観音があり、そのかたわらに「奉納四国西国秩父坂東供養塔」(文代15年(1818)4月建立の碑文あり)がありますが、これは三十三カ所観音と一連のものではありません。

なぜならば、三十三カ所観音は、27番の如意輪観音に「西国」と碑文があるように、これらの石仏は「西国三十三霊場」を模したものであり、年代的にも最も古い27番の如意輪観音より31年も前に造立されているからです。

さてこの「奉納四国西国秩父坂東供養塔」は、観音信仰に基づく札所巡礼の記念とした「巡拝塔」です。

四国西国秩父坂東の巡礼は、当時の交通事情から見て相当な困難を伴ったであろうことは想像に難くありません。実際の札所を巡拝することが希少価値を生じてきたと思われ、老若にかかわらず、身分の上下を問わず、上座につける風潮さえ生むに至ったのです。だからこのことを果たした人々がその銘文にうたった「巡拝塔」を造立したのも当然であろうと思われます。廻国の場合その行動が意味があったのに対し、巡拝の場合はその結果が目的であったのです。

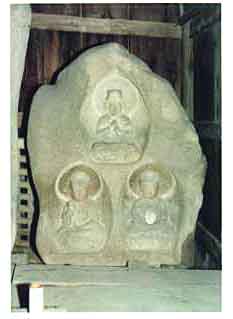

中野の立山酒造東側に永昌庵跡があります。そこには9体の石仏を安置した観音堂があります。

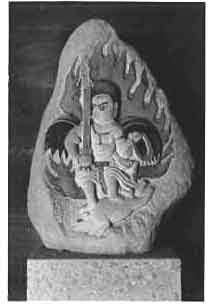

27番の如意輪観音の他に、不動明王、地蔵があり、またカルラの翅を持った飯縄権現(秋葉様)があります。また観音堂の前には、「奉納金剛経千部塔」「法華千部塔」「南無釈迦牟尼仏」と書かれた石塔があり、その並びに一石一尊の浮彫りの稲荷大明神の石神があります。

| 年号 | 番号 | 說明 |

|---|---|---|

| 1854年 嘉永7年8月 | 27 | 【観音の種類】如意輪観音 【現所在地】中野永昌庵跡観音堂内 |

| 1855年 安政2年2月 | 29 | 【観音の種類】馬頭観音 【現所在地】太田水上良雄宅東 |

| 1855年 安政2年2月 | 31 | 【観音の種類】十一面千手観音 【現所在地】太田五十嵐龍二宅東 |

| 1937年 大正12年11月1日 | 11 | 【観音の種類】准胝観音 【現所在地】上中野南部清宅南 |

| 1980年 昭和50年 | 10 | 【観音の種類】千手観音 【現所在地】上中野谷井太七宅前 |

| 1982年 昭和57年8月 | 9 | 【観音の種類】不空羂索観音 【現所在地】砺波市水道水源西 |

| 1982年 昭和57年9月 | 8 | 【観音の種類】十一面観音 【現所在地】砺波市水道水源西 |

| 番号 | 写真 | 説明 |

|---|---|---|

| 1 |  | 【観音の種類】希望のホイール 【現所在地】青島旧関東事務所の西 【碑文】「一番」「信者」「セニ」 「ヨンチャンガンドナー」 【第33ウェストフィールド】青眼堂(和歌山県、千桂町) |

| 2 |  | 【観音の種類】11面 【現所在地】青島旧関東事務所の西 【碑文】「セカンドファン」 【第33ウェストフィールド】気明寺(和歌山市) |

| 3 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】青島旧関東事務所の西 【碑文】「」 【第33ウェストフィールド】風河寺(和歌山県風河町) |

| 4 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】青島保育園正面玄関 【碑文】 【第33ウェストフィールド】マキオ寺院(泉市) |

| 5 |  | 【観音の種類】11面の千の手 【現所在地】青島山本博家 【碑文】”” “” 【第33ウェストフィールド】葛鏡橋(藤井寺市) |

| 6 |  | 【観音の種類】 千の手と千の目 【現所在地】青島元石灰工場の側 【碑文】 “” “” 【第33ウェストフィールド】小坂寺(奈良県高取町) |

| 7 |  | 【観音の種類】両腕の希望に満ちたホイール 【現所在地】青島元石灰工場の側 【碑文】「7人のファン」 【第33ウェストフィールド】岡寺(奈良県明日香村) |

| 8 |  | 【観音の種類】11面 【現所在地】砺波市水路水源西 【碑文】「扇風機8人」「母ハリ93人」 「昭和57年9月創業」「初寺」 【第33ウェストフィールド】 |

| 9 |  | 【観音の種類】空ではない 【現所在地】砺波市水路水源西 【碑文】「十番」「なんとん」 「昭和57年8月に建てられた南武清」 【第33ウェストフィールド】興福寺南内堂(奈良市) |

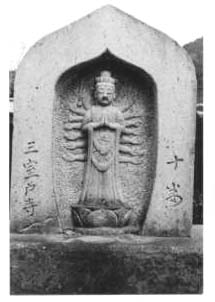

| 10 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】タスキハウス前 【碑文】「十番」「みすろと寺」「昭和第50回藤井風平」 【第33ウェストフィールド】三室戸寺(宇治市) |

| 11 |  | 【観音の種類】準カルス 【現所在地】神中野南部の清王朝前 【碑文】「11番目のファン」「醍醐寺」「大正12年11月1日」 「藤吉純ちひかり」「藤井咲」 【第33ウェストフィールド】神田吾寺(京都市伏見区) |

| 12 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】神中の原信行家の前 【碑文】「12人のファン」 【第33ウェストフィールド】 書房寺(大津市) |

| 13 | なし | 【観音の種類】(ウィッシュフルホイール観音) 【現所在地】わからない 【碑文】昭和56年雪 【第33ウェストフィールド】四山寺(大津市) |

| 14 |  | 【観音の種類】希望のホイール 【現所在地】カーショップ正面からの荘恒山 【碑文】 【第33ウェストフィールド】三井寺(大津市) |

| 15 |  | 【観音の種類】11面 【現所在地】カーショップ正面からの荘恒山 【碑文】「15人のファン」 【第33ウェストフィールド】今熊野光恩寺(京都市東山区) |

| 16 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】上中野ワンナイン公会堂前 【碑文】「16番目のファン」「リピーター」 【第33ウェストフィールド】清水寺(京都市東山区) |

| 17 |  | 【観音の種類】 11面 【現所在地】アッパーナカノ清原金坂北 【碑文】「17ファン」「」「」 【第33ウェストフィールド】六羅蜜寺(京都市東山区) |

| 18 |  | 【観音の種類】6アームウィッシュフルホイール 【現所在地】上中野寺井上の次郎の家の前 【碑文】「ハウスエイトファンピックアップ」「三洋みめん」 【第33ウェストフィールド】六角堂(京都市中京区) |

| 19 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】ホテル横山ウイナカノ横浜 【碑文】「19番目のファン」、「信念」、「菩提」、「ドナー」 【第33ウェストフィールド】門(京都市中京区) |

| 20 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】カミナカノミズキヒデイチタクノース 【碑文】「二十ファン」、 台座 「先祖のために、菩提の姉が魔法の性質を一掃する」 「1966年8月藤井清門6代目マスター」 【第33ウェストフィールド】善峰寺(京都市右京区) |

| 21 |  | 【観音の種類】セインツ 【現所在地】カミナカノヤマダユオの家の前 【碑文】「21人のファン」 【第33ウェストフィールド】雪台寺(サブガン市) |

| 22 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】中野藤井地平前 【碑文】「22人のファン」「山東村には長い歴史がある」 【第33ウェストフィールド】宗地寺(茨木市) |

| 23 |  | 【観音の種類】11面の千の手 【現所在地】中野飯田勝介の家前 【碑文】「23人のファン」 【第33ウェストフィールド】勝尾寺(箕面市) |

| 24 |  | 【観音の種類】11面 【現所在地】中野義夫藤井義夫の家の前 【碑文】「24人のファン」「中山寺」 【第33ウェストフィールド】中山寺(宝塚市) |

| 25 |  | 【観音の種類】11面の千の手 【現所在地】中野藤井砂夏 【碑文】「25人のファン」「姉のZhichangFanwu」 【第33ウェストフィールド】播磨清水寺(兵庫県) |

| 26 |  | 【観音の種類】11面の千の手 【現所在地】中野藤井高吉ハウスノース 【碑文】 「26ファン」 【第33ウェストフィールド】ファフア寺院(カナダ西部) |

| 27 |  | 【観音の種類】希望のホイール 【現所在地】中野栄昌館遺跡ホール内 【碑文】「茅賀七年」「西国27年」「8月播磨修石寺」 【第33ウェストフィールド】 円京寺(姫路市) |

| 28 |  | 【観音の種類】セインツ 【現所在地】中野旧大樹寺跡 【碑文】「28扇」 【第33ウェストフィールド】清治寺(宮津市) |

| 29 |  | 【観音の種類】馬の頭 【現所在地】太田南神ヨシオハウスイースト 【碑文】「29人のファン」「安政2年目」「石積み中田梅岸」 「ドナー宗右衛門」「松尾寺」「上次月」 【第33ウェストフィールド】松尾寺(舞鶴市) |

| 30 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】太田但馬悠斗ハウス東 【碑文】「30人のファン」 「祖先の世代のために、すべての聖人、李菩提」、 「主アニアン・ジュ・ビンベイよろしく」 【第33ウェストフィールド】武生島法証寺(滋賀県町) |

| 31 |  | 【観音の種類】11面の千の手 【現所在地】太田五十嵐竜児ハウス東 【碑文】「31人のファン」「四国かなやしょうへべい」 「長明寺」 「安政2年目は2月に寄贈者あんにんあんべいを設立」 【第33ウェストフィールド】長命寺(近江八幡市) |

| 32 |  | 【観音の種類】何千もの手 【現所在地】太田裕太郎の家西 【碑文】「32人のファン」 【第33ウェストフィールド】カノン障子寺(滋賀県安土城) |

| 33 |  | 【観音の種類】11面 【現所在地】太田水崎も東の故郷 【碑文】 【第33ウェストフィールド】谷かけ寺(岐阜県谷ケイトタウン) |

4.太田万福寺の石仏

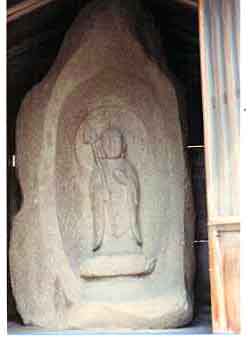

中筋往来から若干ずれますが、太田の東に高野山真言宗光明山万福寺があります。参道入口に六地蔵があり、三十三カ所観音があり、山門には高さ190センチメートルの立像の不動明王があります。その他に地蔵や中世石仏の如来形仏もあり、47体の石仏があり、市内における石仏の宝庫です。

万福寺は芹谷山千光寺の塔頭で、もと栴檀野にありましたが、戦国戦乱の兵火で退転していたのを、太田の有名な旧家金子宗右衛門家の出である慶遍法印が、慶長年間にこの村で再建したものです。

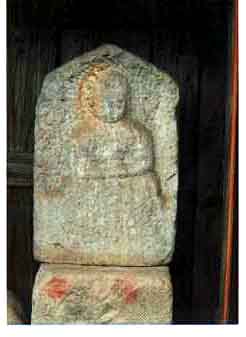

この地は元大日屋敷跡といい、元大日道があった所と伝えられています。付近には仁王道の地名もあり、万福寺が転来する以前の中世において、密教系の寺院があったことがうかがわれます。敷地内には大ぶりの五輪塔の残欠があり、山門にある如来形仏は室町前期の作と京田良志氏は推定されています。また万福寺には市指定文化財「木造地蔵菩薩立像」がありますが、これも室町前期の作とされています。

万福寺参道には、三十三カ所観音がありますが、3回の改修で新旧まちまちです。舟型光背のものが古く、箱型は新しい。製作に当たっては安川の「田中苔石」が一貫して関っているようです。

5.太子伝道

太子伝道は、戸出から石丸、三郎丸、矢木、大門を経て井波に至る井波道の俗称です。

『三州地理志稿』によれば「三里二十町二十四間余」とあります。石丸から古上野の間は、元庄川の流路であった旧千保川の堤防を通っています。

7月22日から28日の井波町瑞泉寺の「太子伝会」の期間は、高岡、戸出方面からの参拝者の通行が多く、これで俗に「太子伝道」と呼ばれた道です。

石仏は、この道沿いに点々とあり石丸の第2踏切付近には、高さ145センチメートル、幅90センチメートルの浮彫り立像の聖観音があります。このとなりには石碑と太子南無仏があります。この聖観音は、碑文によると「明治23年4月上旬建立、世話人若連中・石工栄次郎」とあります。石工栄次郎とは、庄川町金屋の石工森川栄次郎のことです。

それから千代、三郎丸、宮村、矢木、坪内と、石仏から石仏へと歩くことができます。

昭和38年ごろに行われたほ場整備事業やそれに伴う道路改修などにより、庄下地区の石仏は、景宗教寺や大門の正行寺北側に集められてあります。

正行寺北側にはお堂があり、そこには15体の石仏が集められています。元はあるべきところにあったのでしょうが、地蔵が11体、南無太子仏、不動明王、如意輪観音、馬頭観音が各1体あります。

如意輪観音には「明治4未年3月22日亡、儀山全孝居士、明治18年11月中旬大門村松田宗八・筆子連中建」と銘文があります。これは明治初期に自宅で寺子屋をしていた松田宗八さんが、明治4年に若くして亡くなられたので、この子弟たちが造立したものです。

正行寺にも薬師如来坐像の石仏が境内あります。ここから太子伝道を南へ上っていくと西新明に入り、海聚寺があります。そこには聖観音1体と、文政7年(1824)の銘文がある六地蔵があります。ここから、大開、古上野、高儀新を経て井波へと人々は通ったのです。

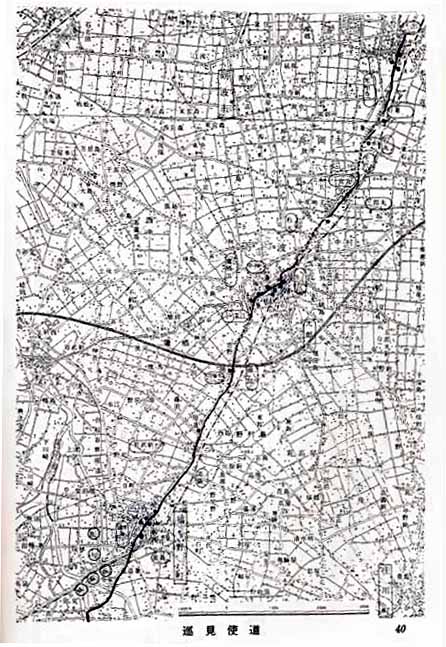

6.巡見使道

南都高岡から戸出、砺波、福野、福光、城端へと至る道は、古くから砺波平野の重要な道でした。戸出町から杉木新(出町)を経て福野町へ至る道は、巡見上使が通った道として、巡見使道といわれています。

この道は、千代、宮丸、杉木、出町、深江、苗加、高儀、そして福野へと南に上ります。千代には、高野山真言宗大善院があります。そこには六地蔵の他に4体の地蔵と1体の聖観音があります。また市内では珍しい庚申の石塔もあります。

出町に入ると、本町通り北陸銀行横に「御旅屋の井戸」があります。この井戸は、この町で最も古く、寛文4年(1664)には、砺波野に鷹狩りに訪れる藩主の飲料水を汲むために掘られた井戸です。ここには寛文6年(1666)には、十村相談所が置かれ、砺波郡の政治の中心的な位置であったのです。その後にはお堂が建てられ、不動明王が安置されました。両脇には、市では珍しい飯縄権現(秋葉様)と弁財天があります。

この不動堂から西へ500メートル程行った所が、末広町で大欅があります。ここは地蔵町とも俗称されています。

寛政9年(1797)の銘文のある六地蔵に由来しています。ここからさらに南へ行くと、北陸高速道路と交差します。ガードを過ぎると右側に石碑等がありますが、そこは元「九本杉」があったところです。

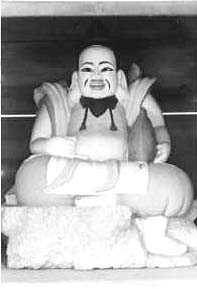

ここには「九本杉跡」の石碑があり、そのうしろに「九本杉」と書かれた堂の中に高さ105センチメートル、幅27センチメートルの丸彫の流麗な地蔵があります。右手の錫杖はなくされているが、さらりとした納衣、少し下腹の出たミロのヴィーナスを連想する美しい花こう岩質の地蔵です。

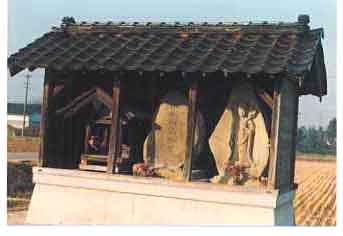

この道から少しずれますが、東野尻駅から東へ約100メートルほど行ったたんぼ道に、ぽつりと注連縄をした小さいお堂があります。そこには砺波地方では珍しい恵比寿の石像があります。

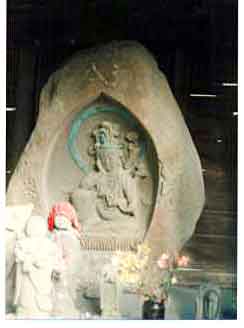

恵比寿(苗加) 高儀に近い苗加に、総欅造りのお堂があります。その中には、浮彫りの高さ168センチメートル、幅97センチメートルの大岩不動の分身といわれる不動明王があります。

像の側面には「明治32年11月仏日造立之・天蓮社明誉得眼老大和尚・明治32年5月26日」と銘文があります。これは苗加高田慶二宅の先祖で七左ヱ門三男俗名重之助といい、浄土宗に帰依し得眼と号され往年22歳で亡くなられた和尚のために造立されたものです。

7.出町 井波往来

出町から太郎丸、荒高屋、天正、岩屋と国道156号線沿いにも、多くの石仏が点散しています。

太郎丸にある曹洞宗真月寺周辺には、文政13年(1830)の銘文の刻まれた地蔵や南無太子があります。そこから南へ行くと五鹿屋の五郎丸地区に入り、聖観音、地蔵、阿弥陀、南無太子仏と五鹿屋郵便局の間200メートルに点々と石仏があり、郵便局のとなりには、「森川準慶作」と刻まれた浮彫りの流麗な地蔵があります。

その地蔵は、俗に「ごん溜の地蔵さま」といわれ、この堂の前には磐持石がおいてあります。

農協五鹿屋支所を通り過ぎ少し行った道端に、地蔵2体と不動明王1体があります。不動明王の台座には「左井波、南金屋、右出町」とあり、1体の地蔵の台座には「北出町、東金屋、西石動、南安居」とあり、道しるべの石仏です。

荒高屋にある曹洞宗実相寺の四っ辻の東側に、「ひば地蔵さま」と親しまれている地蔵があります。お堂には龍や獅子の立派な彫刻がしてある重厚な造りのものです。およそ150年ほど前に、小幡増右ヱ門が造立されました。

昔この一帯は、ひば杉の木などがうっそうと茂っていたそうで、道しるべのためにと造立されたそうです。この「ひば地蔵」に関しては次のような伝承が残っています。

荒高屋の地ぞうさまは、ひばの木にかこまれているので、「ひば地ぞう」とよばれています。むかし、この地ぞうさまの前を通りかかった男が、かさがじゃまになったので「ちょっとあずかってくだはれ」といって、地ぞうさんの間に、のせていきました。ところが、帰ってみると、かさがありません。「おい地ぞうさん。おらのかさ、どこへやったが」と、どなりましたが返事がないのでおこりだし、とうとう地蔵をなぐりつけ、ぷんぷんしながら帰りました。 家に帰ってから、その男の顔が、急にいたみはじめ、大きくはれあがって、はながくさりはじめました。男は、おどろいて、地ぞうさんのところへあやまりにいきました。見ると、地蔵さんのはなが、かけています。「ああ、もったいない。おゆるしください」なんどもなんどもあやまりますと、見ると、地蔵さんのはなが、かけています。「ああ、もったいない。おゆるしください」なんどもなんどもあやまりますと、だんだんいたみもとれ、はなもなおりました。(『となみ昔むかし』)この「ひば地蔵」から真宗の正念寺までの間に、南無太子仏、聖観音の2体があり、これから先何体かの石仏を拝みながら道は井波へとつづいているようです。

8.庄川右岸の道

庄川右岸には、2本の古い旧道があり、芹谷野段丘を通る巡見使道と、その段丘と庄川の間を通る現在の主要地方道新湊庄川線です。巡見使道は『三州地理志稿』に記されています。

それによると井波、金屋岩黒、庄金剛寺、三谷、安川薬勝寺、三合新、福岡、宮森新、増山、そして松原中田です。この巡見使道を三谷から増山の間を歩いてみると、多くの石仏たちがいます。

室町時代の末、この地般若野荘の領主であった徳大寺実通が家領確認のため、京都からはるばる下向したが、逆に荘民に殺害されました。その従者9人の霊を祀った九人塚が安川にあります。それから下って実通の親王塚がある薬勝寺に出ます。薬勝寺の入口には、小さなお堂の中に、不動明王があり、そのとなりには「新西国三十番」と記された千手観音が露座のままあります。また薬勝寺には、幕末に造立されたと思われる三十三カ所観音があります。ここから少し北へ行くと、宝念寺廃寺跡に行きます。ここには、舟型光背をもった地蔵があり、また「南井波、北富山、西太田渡」と刻まれた不動明王があります。

三合の天高神社前には、如意輪観音の浮彫り像と、砺波では珍しい一石三尊の如来三尊があります。このお堂は、昭和62年に改築されました。栴檀野福岡の入口には、やはりこの地方では珍しい一石六尊の六地蔵があります。ここから厳照寺の前を通り増山へぬけます。増山にも、月見坂の地蔵とかはまぐり坂の地蔵や浄土宗浄蓮寺前の地蔵があります。

現在の主要地方道新湊庄川線も石仏が多く、野武士のバス停には重厚やお堂の中に、南無太子仏があり、それから北へ少し下ると桧田にも、豪華なお堂の中に丸彫の地蔵があります。頼成に入ると北見太子堂があり、ここには木彫の南無太子仏が安置されています。この前には浮彫りの地蔵が入っている小さいお堂があります。

権正寺の信号のある交差点から西へ50メートルほど行くと、右手に鉄の錫杖を持った地蔵があり、この交差点から東へ約50メートルほど行くと右手に大きい馬頭観音があります。これは、大正3年、地元の庄東運送同業会が造立されたものです。台座には「日清日露両役戦軍馬之碑」とあります。旧道はこの県道からやや西に平行に走っています。八十歩公民館前には、在銘では市内で最も古い宝暦11年(1761)と台座に書かれた地蔵があります。この地蔵が安置されているお堂の中には、五輪塔の残欠とともに中世石仏が1体あります。防村には地蔵2体、不動明王が1体あり、田中にも地蔵があり、中田へと入って行きます。