第3回 散居村

1.散居村と石仏

砺波平野は、庄川と小矢部川の二つの川が形成した複合扇状地で面積は約300平方キロメートルを占め、用水の大部分は小矢部川に流入しています。庄川町青島から庄川は平野に流れ、洪水を繰り返して現在の庄川扇状地が形成されました。

庄川の本流は昔、福野から津沢や川崎に流れ込んでいましたが、次第に西から東に移動したのです。移動後の旧河川は、近世に入って松川除を築堤し、河川敷を開いて、高岡の安全と農作物の増収を計ることができました。平野のところどころに微高地があり、それを拠点に中世すでに農村集落ができあがり、近世に入って低地や畔を対象に開発し、いよいよ砺波に散居村が展開します。

砺波平野には、点々と100メートル内外の間隔において農家が点在しています。その面積220平方キロメートル、農家約7,000戸を数え、日本でも最も典型的な散居村地帯として知られています。散村の起源は、奈良時代の条里制とか、加賀藩の政策とか、扇状地の開発は近世であるなどと、学者により異説がありましたが、砺波平野の自然と開拓方法から判断して中世の後半に成立したとされています。

砺波地方は、真宗王国といわれるくらいに真宗の盛んなところで、この教えの中に「造像起塔等ハ弥陀ノ本願ニアラズ」とありますが、石仏全体をひっくるめて「ゾーサマ(地蔵様)」というくらいに、地蔵の造像が多く散村に普遍化しています。これは「阿弥陀と地蔵は同体である」という真宗的な造立も多分にあるとおもわれますが、むしろ民間信仰に根ざしたものと思われます。

散居村の展開する砺波平野に、他地方の人が入ってしまうと、同じような造りの家、同じように屋敷林、同じような田、同じような川等で方向音痴になってしまいます。緑の砂漠に入ったようなもので道に迷ってしまいます。そんな中にあって道しるべの石仏は、重要な存在になってきます。散居村の緑の中にある田んぼ道にあるたんぼ道にある石仏やその台座に、道しるべとなる地名と方向が刻まれています。また銘文が無いとしても、道しるべの石仏としてあるべきところにある石仏なのです。散村に住む人々や旅する人々にとっては、これらの石仏は重要なマップポイント的な存在なのです。

そしてまた、境を守る道祖神的な信仰と結びつき、道を行く人々の安全を願い造立されたものと思います。

ところで、散居村の道端にぽつりとある石仏のお堂の造りは、実に重厚で立派です。これは、これを支えた地区民の厚い信仰心のあらわれですが、この堂に関わった大工、左官、瓦職人等の腕のみせどころでもありました。

2.散居村と道

中世の後半に、散居村が形成され道も整備されて行きました。主要地方道砺波小矢部線も散居村を北西に走っている旧道です。出町中神バイパス交差点には、小さな堂に地蔵が2体入っています。少し石動方向へ行くと地蔵が点々とあります。陸上自衛隊富山駐屯地から少し行くと南無太子仏が2体確認することができます。

狐島に入ると、やや大きい堂がありそこにもやはり、南無太子仏が安置されています。この地方には南無太子仏が多く展開しています。旧道からややずれる狐島消防屯所前には安政3年(1856)の銘文のある石仏があります。

出町鷹栖往来は国道359号です。この道にも石仏が多くあります。深江の公民館前には、石川県小松から求められた庚申さまがあります。

砺波工業高校の手前には、「左安居道」と刻まれた文政元年(1818)の地蔵があります。

曹洞宗祇園寺には、不動明王が1体の他、地蔵が4体あります。農協鷹栖支所の南側には、嘉永年間に造立されたという六地蔵があります。信仰心の厚かった宮大工音頭弥四郎が造像したものです。

出町福岡往来は、出町から高波をぬけて福岡に至る県道砺波福岡線です。この道も散居村の中を走る重要な旧道の1つです。ここにも石仏があります。高波地区の中心部にあたる旧小学校の平和塔前には阿弥陀如来を中央にした六地蔵があります。

このようなパターンは石動方面の影響だろうと思われます。西宮森にはこの道と平行に走る道がありますが、そこには、不動明王を中央にした六地蔵があります。この地方には地蔵が多くありますが、南無太子仏がそれに次いで展開しているのが特徴です。

出町から杉木、小杉、高波へと至る道も間道ながら旧道で、石仏も多い。杉木日吉神社の南側には古風な堂の中に六地蔵と南無太子仏、露座の不動明王があります。

3.南無太子仏

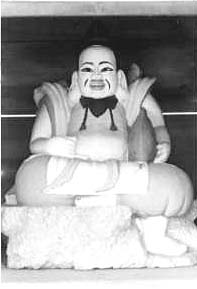

南無太子仏とは、聖徳太子2歳の合掌仏をいいます。この南無太子仏は砺波地方に多く分布し、とりわけ庄川扇状地の扇央部にあたる鷹栖、若林、林、高波に多く展開しています。

故井上鋭夫氏の大著「一向一揆の研究」で、親鸞における思想形成に太子信仰が少なからず影響を与えており、真宗の流布に太子信仰が深く関わりがあると説かれたのは周知のとおりです。

本願寺の別院井波瑞泉寺には太子堂があり、そこには裸体に赤い袴をし、すそを長くつけ、合掌して立つ木造南無太子仏があります。南無太子仏とは、太子2歳の春2月15日、東に向かって「南無仏」と唱えられて合掌する掌中より仏舎利がこぼれ落ちたと伝えられています。真宗の「ただ念仏」がこの無心の「ただ南無仏」に共感したのでしょう。

砺波地方の真宗寺院には、この木造南無太子仏を安置する堂を持つ所が多い。これは井波瑞泉寺の影響を多分に受けているといえます。井波瑞泉寺といえば、夏の「太子伝会」で南無太子仏が開帳され、太子絵伝八幅の絵解きなどが行われ、近在の多くの人々が参詣するので知られていますが、冬には、各村を巡回しています。南無太子仏、太子絵伝の巡回は、明治に入ってから行われてきました。これは次のような理由からです。

明治12年に瑞泉寺は出火して、本堂・太子堂が全焼しました。翌13年に本堂再建を企て、18年未完成のまま仮遷仏を行いました。しかし当時、経済界は不況で建設費の捻出はおもうにまかせず、そのため南無太子仏や絵伝を秘蔵しておくべきではなく、広く解開放してその恩徳を受け、経営のたすけにすべきであるとして、地方を巡回して太子像の開扉と絵伝の絵解きを行うようになったのです。

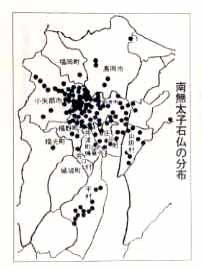

ところで、呉西地区の各市町村では、石仏調査が進められていますが、南無太子仏は現在147体の報告があります。北は高岡市吉久、南は平村上梨、東は婦中町音川、西は小矢部市南谷にあり、井波町瑞泉寺を中心に半径約10キロメートル北西の地帯には、やや集中しているといえます。

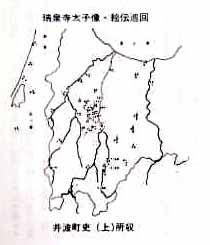

この南無太子仏は、高さ約30センチメートルから約50センチメートル、幅は15センチメートル前後であきらかに井波瑞泉寺南無太子仏の模刻であることがわかります。これらの南無太子仏の管理者は、ほとんど確認することができ、また豪華な堂に入っているのも共通しています。これら南無太子仏の像立に関わる伝承や像立年月の銘文のあるものを整理してみますと、明治後期から大正期にかけて像立が集中しています。ちょうど太子像・絵伝の巡回先とは微妙にずれ、必ずしも重なりはしないのです。

明治後期から大正期にかけて、井波町に接する庄川町金屋には、その頃緑色凝灰岩いわゆる金屋石が多く採掘され、一生の間に千体余りの石仏を造ったという石工森川栄次郎も、この頃活躍しているのであり、需要と供給のバランスも、それなりにとれていたのです。

4.石動山定着修験と石仏

石動山は、北陸の能登半島の基部にあり、石川県と富山県の国境をなす分水嶺にそびえる標高565メートルの霊山です。丘陵山地の多い能登半島では、この地方の最高峰としてすぐ目につく山です。山頂からは、東に富山湾をへだてて立山連邦や日本アルプスの山々、南に白山連邦、西に遠く日本海、北に七尾湾を望むことができます。

古くから神奈備山とあがめられ、今も森閑とした山頂の森の中は、伊須流岐比古神社が建っています。いまは「せきどうざん」と呼ばれていますが、古くは「しするぎのやま」または「ゆするぎのやま」と呼ばれ、延喜式内社で能登二宮です。

中古、この伊須流岐比古神社を中心として、仏教徒や修験者道場を開き多数の堂塔伽藍と院防を立て、北国では白山に次ぐ仏教界の大勢力となりました。その盛時には伊須流岐比古神社以下の末社摂社すべて80社、社地50町四方、院防が360余あり、加賀、能登、越中、越後、佐渡、信濃、飛騨の7か国を知行国として4万3千石余、衆徒の数3千人を擁したといわれます。

いまも北は青森から南は大阪にかけて、分霊社が分布しており石動山信仰の広がりを示しています。ところが建武2年(1335)と天正10年(1582)と、二度の合戦により、二度とも大敗し一山の衆徒たちは社殿や堂塔を売却し、仏像や寺宝などを所持してことどこく退転してしまったのです。

砺波平野の定着修験

散居村で知られる砺波平野は、藩政時代加賀藩に属し、穀倉地帯でした。今も純農村地帯です。中世末期に多くの遊行者が定着への道をたどったとほぼ同じ頃に、山岳を生活拠点とこそすれ定住性をもたなかった山伏達も、一般的に下山定着の現象を示しました。散居村の砺波平野は、加賀白山、越中立山からは概ね等距離に位置するのですが、信仰圏としては両山いずれでもなく能登鹿島郡石動山の圏内にあったといわれています。

砺波平野は、庄川扇状地のため中世末に開拓が進み、庄川の治水も進み新村が続々とできました。このような中に「神明社」が数多く勧請され全国でも稀有な設置率を見せています。

中世末から近世初頭にかけて、砺波平野に続々と新村ができ、そこには当然社が必然的に求められ、またそれらの祭祀者が必要となってくるのです。石動山は7か国の知行米徴収を許されていましたが、越中では軒並みに3升あて集め、1升を二上山養老寺に納めたという。近世の初期には、1戸あて修験者が托鉢して集めていたという。砺波平野の村々も当然このような状態であって、その中の山伏の何人かは里修験となり、定着していったのです。砺波平野には、昭和46年当時で神職家は30余家あった。そのうち20余家は旧山伏の家であるという。それらの多くは石動山に関わりがあると思われます。

庄川扇状地の扇央部に位置するところに、鷹栖という地区があります。典型的な散居村で純農地地帯です。その「西の宮」と称される八幡社のとなりに、山伏成福院があります。明治以前は、この八幡社そのものを成福院といったらしい。成福院は現在宮木姓を名のり、当主は18代目にあたります。宝暦9年(1757)の「神社改書上帳」(野尻岩武雄神社蔵)によって石動山との関わりを推察することができます。

越中の国砺波郡石動山の部

同国鷹栖村成膳房分

1、正観音

1、神明宮

1、不動明王

1、稲 荷

1、正観音

鷹栖村氏神

京田村氏神

不動島村氏神

上後丞村氏神

長崎村氏神

この書の表紙写

能州石動山大宮坊無住仕ニ付拙僧共江貰請申候

越中頭

山伏、方厳寺、

神社改書上帳

宝暦九巳卯歳、当山方山伏頭、乾貞寺、天道寺、医王寺また昭和14年9月4日付の「家系報告」(16代目宮木悌造記)には、次のように書かれてあります。

「吾家ハ往古石動山ニ蟠居セル山法師ニシテ京都醍醐派ニ属ス 然ル所成善坊林道ノ頃即チ天正年間織田信長等ノ加越攻略ノ戦禍ニ遇ヒ持仏ヲ奉ジテ砺波ニ逃レ土民ニ化シテ田畑ヲ耕シ一小宇ヲ建立シテ該持仏ヲ祀ル是レ即チ現在ノ八幡宮ノ起因ニシテ今モ成善坊ノ持仏ト称セルモノヲ蔵セリ(観音像)当時密ニ安居寺ト党シテ一向一揆ヲ起シ遂ニ再ビ信長ノ臣化ニ遂ハレ以後約三代ノ間不詳 四代成善坊皆雲ノ頃ヨリ位牌歴然ト存在セルニヨリ明瞭ナリ

猶ホ林道ノ末路前記ノ如クニシテ不明ナルモ皆雲ハ延宝四年正月死去トアリ(略)」家紋は丸に宮(元は四角に宮)等を記し、略系図が書かれている。

成福院の先祖成善坊林道が石動山修験として、里に定着した一例です。これは砺波地方が中世後期以降は、白山信仰から派生独立した石動山信仰圏に入っていたとする例でもあります。

成福院と石仏

文政7年(1824)「由来並持宮御尋ニ付書上帳」(野 尻岩武雄神社蔵)によると、成福院は「竜善ト申者ニテ吉 凶ヲ占筮易学等ヲ相考論執行仕候」とあり、ト占をして いたのです。この頃成福院は、砺波地方では珍しい石仏 数体と関わり始めます。

| 社名 | 説明 | 写真 |

|---|---|---|

| 1. 神明社 | 【俗称】黒河堂 【祭神(明40年調)】豊受大神 【祭日】11/4 【尊名】如来形仏 【姿勢彫方】坐・浮 【法量】37×22 【備考】中世の石仏 口碑に射水郡黒河郷の人・作右衛門がこの村に入り、 (慶安の頃か)沼沢の地を開墾しての守護のため 勧請したという。 正徳2年の書上げには、山王権現堂とある。 神体は、室町期の如来形仏である。 |  |

| 2. 稲荷社 | 【俗称】無佐島の観音 【祭神(明40年調)】稲魂神 【祭日】11/2 【尊名】阿耨達童子 【姿勢彫方】坐・浮 【法量】55×28 【備考】 文化5年8月創立という。蛇食村より十右衛門というひと この村に移住、伯楽(牛馬商)業して、その守護としていた。 阿耨多童子は不動明王の眷属で不動八童子のうちの1体である。 |  |

| 3. 天満神祠 | 【俗称】津右衛門の天神 【祭神(明40年調)】菅原天神 【祭日】10/25 【尊名】北野天神 【姿勢彫方】坐・丸 【法量】36×36 【備考】 天保10年5月創建という。天神の石像は珍しい。 |  |

| 4. 賽神祠 | 【俗称】宮木の地蔵 【祭神(明40年調)】道俣神 【祭日】11/3 【尊名】地蔵 【姿勢彫方】坐・丸 【法量】50×33 【備考】 天保2年の創建という。塞えの道祖神の信仰から 出たもので、地蔵は道祖神の本地といわれ、 塞えの神と地 蔵は根源的に一つとされている。 |  |

| 5. 恵比寿祠 | 【俗称】 【祭神(明40年調)】恵比寿 【祭日】6/20 【尊名】恵比寿 【姿勢彫方】半・丸 【法量】35×50 【備考】東野尻にある。 江戸後期の創建であろう。 砺波地方では恵比寿の石像は珍しい。 |  |

「鷹栖村史」(中明宗平編)によると、「鷹栖村に鎮守の神社」12社を紹介していますが、これらすべて成 福院が奉仕しています。

定着修験の在地活動

成福院が、石動山の定着修験としての宗教活動は、陰陽道的なト占のほか、村々の氏神や小祠、小堂の祭祀の奉仕がありました。

砺波地方は真宗門徒の多いところです。真宗では、造像・起塔を否定し、各号のみを念ずることを説いていますが、石仏の造像が際立って多いのが知られています。

鷹栖もまた真宗門徒が多く、石仏の造像も多い。しかし成福院の奉仕する石仏の阿耨多童子・菅原天神・恵比寿は、砺波地方では皆無のものです。これはあきらかに、成福院の在地活動の1つであり、砺波地方にとって異形の神を造像することによって宗教活動がなされてきたのです。またそれは農耕呪術の名残でもあり、村人には、それが畏怖され、支持されたのでしょう。