第1回 石と石仏

1.石

石は古くから、信仰の対象物とされてきました。成長する石、子供を産 む石・光を放つ石などの例が各地で、多く語られています。石には神秘 的な霊力がひそむと考えられたのです。また石を神の依り代や神体とす る社も多いのです。石に神性あるものとして理解されたのでしょう。石は また、紙や木などと違い堅牢性があり、不燃・不変であり長く保存するこ とができ、庶民にもたやすく手に入れることができました。

砺波では、栴檀山五谷の「栃谷の宮」の御神体は石であり、昔村人が 谷内川の紅葉橋付近で光を放つ石を見つけ、御神体にしたという伝承が あります。また徳万下村の五社神社は、俗に「岩神の宮」と親しまれてい ます。その御神体の石は、年々大きくなると伝えられ、江戸時代の『三州 奇談』によると、五年くらいで社を建て替えないと傾くと書かれています。 これらは共に石に神霊がこもるという素朴な信仰によるものでしょう。

2.石仏

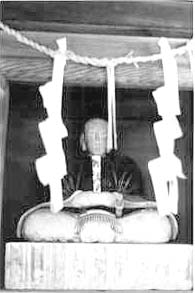

「石」そのものが、信仰の対象とされ、それに神や仏の像を刻んだのが 石神であり石仏であるのです。石仏はその字義からは、「石でつくられた 仏」であり、「石造」の「仏像」です。

「石造」とは、石に彫る、石に刻むことであり、造形として主体性あるもので す。「仏像」とは、仏教で説かれたさまざまな尊像です。今日、私たちが一 般に石仏とよんでいるのは、「仏教で説かれた尊像」に限らないのです。 たとえば、道祖神・庚申様・天神様等々のいろいろの民間信仰の多数の 神々も「石仏」の仲間に入れて考えています。

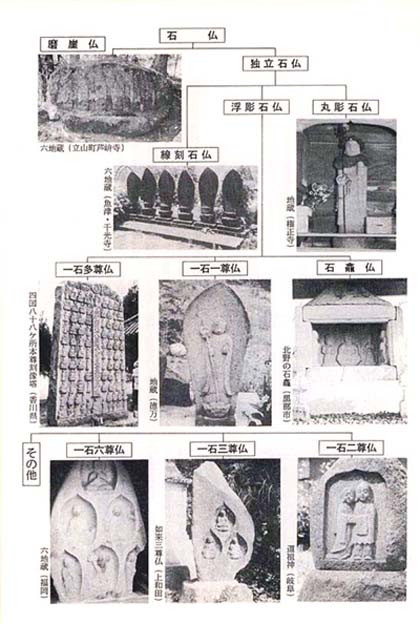

「石仏」を木造や鋳造などの仏像と同じように、彫法による種類分けすると、つぎのようになります。

木彫刻や鋳造の堂内仏は、かなりの財力と権力がなければ造立することができませんでした。しかし仏像をつくる意識 は、野ざらしの石仏を造立しようとした富のない庶民たちの意識も変わ らないのです。 その造像の作善供養をすることによって、功徳への期 待があるのでしょう。一般の庶民は、「堂」や寺院などに安置する仏 像などを造像するほどほ権力や財力がないのです。しかし庶民も、子供 を亡くしたときの悲しみや苦しみ、悩み迷いも当然あるのです。そこで ささやかな石仏をつくることによって、また作善供養することに よって救われたいと願ったのではないでしょうか。

砺波市内における石仏の造像の意図について整理すると次のよう に分類することができます。

- 死者供養

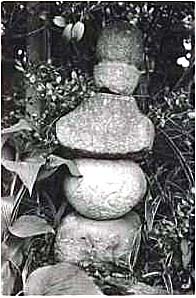

「賽の河原地蔵和讃」によると、父母に先立った幼児が賽の河原に 集って、親恋しさに石の塔を積みながら泣き叫んでいることころへ、地 獄の鬼がきて鉄棒でそれを崩してしまう。そこへ地蔵さまが現れて、 子供を裾等に抱き入れて助けられるとあります。石地蔵のお顔が子 供のように見えるのは、子供を失った造立者の父母の願いや祈りがに じみ出ているかのようです。また死は単なる個人のできごとではなく、 社会的な存在としての人間の死であり、残されたものの意識もあり、死 者供養の石仏造像が多いのです。 - 境界観

石仏がそこにあることによって、聖なるものと俗なるものの境界があ ると思われます。たとえば密教系の寺院の前や参道には、たいがい 石仏があります。これは聖なる寺院と俗世間の境界にあたるのでしょ う。また市内の墓地の前にはやはり石仏があります。これも「あの世」 と「この世」の境界にあたります。ところで道しるべの石仏は、四ツ辻 や三ツ角、そして村境にあたりますが、これは道の境界を示している といえます。 - 宗教的造形

庚申様や天神そして稲荷様等々のいわゆる民間信仰のいろいろの 神々は、祈るものとして造像されたといえましょう。また南無阿弥陀仏 の名号塔は念ずるためのものであるといえます。

3.砺波にあるいろいろな石仏

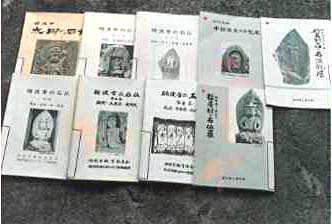

砺波市で石仏の悉皆調査が始まったのは昭和55年からです。そ れから62年まで、市教育委員会による婦人ボランティア活動講座の 一環として、石仏調査が行なわれてきました。この活動講座には、延べ 453名の婦人らが参加され、1,079体の石仏をカード化し調査報 告されました。石仏は、そのほとんどが庶民で造立したものです。砺波にある石仏もまた、庶民である祖先が造立し、祖先の人々がいろいろな宗派を超えて手を合わせてきたのです。庶民信仰が脈々と息づいていたのです。

砺波の 1,079体の石仏は、それがおよそ36種類の像容に分けることができます。

| 說明 | 写真 |

|---|---|

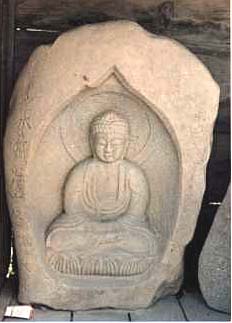

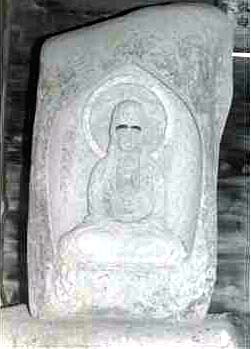

| (1) 釈迦如来 しゃかにょらい ブッダガーヤの菩提樹の下で悟りを開き、仏教を唱えた祖です。 市内には禅定印を結ぶ像があります。 禅宗の檀家の人々の造立なのでしょう。 (写真:中野) |  |

| (2) 薬師如来 やくしにょらい 万病を癒し、人の寿命を延ばし、医薬をつかさどる仏として早くから信仰された。 明治12年に、中野地区にコレラが大流行した。明治12年には85名、明治19年に69名もの死亡者が出た(『中野村史』)。 明治20年6月に、地元の医者であった南部元次が造立されたものです。 (写真:中野) |  |

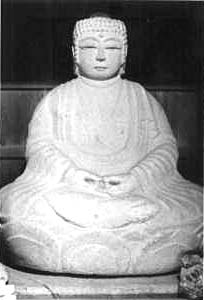

| (3) 阿弥陀如来 あみだにょらい 浄土宗や、浄土真宗の本尊です。 砺波地方で俗にいわれるノライサマのことです。 市内は浄土真宗の盛んなところで、このノライサマの石仏の造立は案外に多い。 (写真:鷹栖) |  |

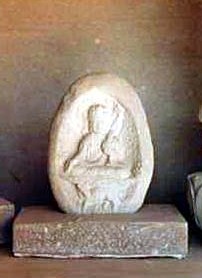

| (4) 大日如来 だいにちにょらい 真言宗では、最高の仏として寺院の本尊としてあります。 この石仏は、市内にはあまりみられませんが、太田の真言宗の墓地にあります。 (写真:太田) |  |

| (5) 五智如来 ごちにょらい 金剛界五仏の大日・阿しゅく・宝生・阿弥陀・不空成就(ふくうじょうじゅ) といい、市内では東般若東保の浄光寺前のお堂の中に安置されています。 明治中期の造立で、新潟で作り船で運んだと伝えられています。 (写真:東般若) |  |

| (6) 聖観音 しょうかんのん 観世音菩薩、観自在菩薩ともいい、市内では中野・五鹿屋・太田等に 造立がみられ、市内では四七体の造立があり、やや多い石仏の一つです。 (写真:東野尻) |  |

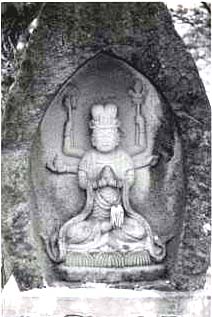

| (7) 千手観音 せんしゅかんのん 観音様は、衆生を救済するために33の姿に現れるとされています。 そのうちの一つで、千本の手を持ち、その手に一眼ずつの千眼があり、 千手千眼自在菩薩ともいい、千の慈眼、千の慈手で衆生を得度するといいます。 (写真:上中野) |  |

| (8) 馬頭観音 ばとうかんのん 馬の頭を持つ観音様です。 ほとんどの造立目的は、牛馬、特に馬の供養と結びついています。 馬の無病息災の祈願による造立もあり、東般若宮森の大森清水神社前 の高さ160センチメートル幅110センチメートルのものには、 「日清日露両役戦没軍馬之碑」と刻んであります。 (写真:中野) |  |

| (9) 十一面観音 じゅういちめんかんのん 頭部に十一面の観音を持つ菩薩です。そのうち頂上に阿弥陀の 化仏が一面にあります。南般若秋元には、子宝観音といわれる 十一面観音があります。子供に恵まれない方が、21日間続けて お参りすると子供を授けてくださるとか、お乳の病が治ったとか、 また良い縁組みに恵まれるといわれています。 (写真:秋元) |  |

| (10) 准提観音 じゅんていかんのん 像容としてはまれにみられるのもので、三眼十八臂像が通形です。 三十三カ所観音の内に見られ、西国三十三所霊所の第11番上醍醐寺 にちなんでいます。市内では上中野に一体と、太田万福寺の参道に 一体、栴檀野千光寺の参道に一体あります。 (写真:太田) |  |

| (11) 不空羂索観音 ふくうけんじゃくかんのん 羂索とは綱のことで、大悲の綱で一切の衆生を救済し、諸願を かなえてくださる観音です。この石仏の造立もまれで、 三十三カ所観音の第九番にあたります。市内では上中野に一体と、 太田万福寺の参道に一体、栴檀野千光寺の参道に一体あります。 (写真:上中野) |  |

| (12) 如意輪観音 にょいりんかんのん 如意輪とは車輪をもつ如意珠のことで、車輪がどこへでも 転がって行くように、意のままに現れ、六道の衆生の苦しみを 取り除く観音とされています。一般に半伽像が多く見られ、 市内では三十三カ所観音の第一番、第13番、第14番、第27番があります。 その他市内で見られますが、その造立の意図が、女性の墓標や 供養のために立てられているのが多いです。 (写真:中野) |  |

| (13) 白衣観音 びゃくいかんのん 頭から白衣をかぶった観音です。 市内では、中野・五鹿屋・林に各一体ずつあります。 中野の白衣観音は、西中野にあり高さ106センチメートル、 幅95センチメートルあり坐像の丸彫のものです。 (写真:中野) |  |

| (14) 馬乗り十一面観音 うまのりじゅういちめんかんのん 馬に乗った十一面観音です。 南般若千保のコンクリートの堂の中にあります。 高さ26センチメートル、幅19センチメートルのやや小ぶりの石仏です。 馬乗り観音石仏は、福島県会津地方や千葉県の東総地方に見ることが できますが、馬乗り十一面観音石仏は、全国的にも稀な石仏です。 石仏をよくみると、たしかに蓮台を支えているのは馬であり、 観音の中央の化仏はたしかに阿弥陀如来であり、ほかに十一面が 彫られてあります。伝承では、明治中期の造立であり馬喰をしていた 人の家の馬が、初めてお産をした記念に立てたといわれています。 (写真:千保) |  |

| (15) 三十三カ所観音 さんじゅうさんかしょかんのん 『観音経』では、観音が三十三種に変化身でこの世に示現すると説かれ、 三十三カ寺を巡礼する者は功徳が得られると信じられました。 西国三十三カ所の巡礼がその例でしょう。市内ではその西国三十三カ所 霊場の模した石仏が三カ所あります。庄川町青島から太田にかけての 三十三カ所観音、また太田万福寺参道、栴檀野千光寺参道にあるのが それです。 (写真:芹谷・千光寺) |  |

| (16) 子安観音 こやすかんのん 子安観音あるいは慈母観音ともいいます。 民間の安産や育児を祈願する子安信仰によるものと思われます。 市内では中野に一体あります。 (写真:中野) |  |

| (17) 虚空蔵菩薩 こくうぞうぼさつ 虚空蔵とは、智恵・功徳を蔵すること虚空のごとく広大無辺で尽きることがないという意味です。 市内で、中野昌寿寺に一体、太田墓地に一体ありますが、 それは二十五菩薩の一体として太鼓を持っておいでます。 (写真:太田) |  |

| (18) 地蔵菩薩 じぞうぼさつ 釈尊の入滅ののち、56億7000万年後、弥勒仏が出現するまでの間、 地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の六道の衆生を救済する菩薩です。 左手に楊杖・左手に宝珠の姿が多く、合掌する姿も多く見られます。 阿弥陀と地蔵の同体と説かれたりします。また「賽の河原地蔵和讃」 などから子供と強く結ばれています。市内の石仏1,079体の内648体と 圧倒的に造立の多い石仏です。石仏を総称してゾーサマ(地蔵様)と いわれるくらいに親しまれています。 (写真:林) |  |

| (19) 六地蔵 ろくじぞう 寺院や墓地などに見られます。地蔵が六道を輪廻転生する衆生を救済する ということから、六つの分身を考えて六地蔵とされています。 砺波地方では、六地蔵の中央に大ぶりの阿弥陀や地蔵、そしてまた 不動明王を配するのが多く、俗に七地蔵と呼ばれたりしています。 一石六尊の地蔵は栴檀野にあります。 (写真:林) |  |

| (20) 子育地蔵 こそだてじぞう 子安地蔵とも呼ばれ、子授け、安産、育児などが祈願されます。 鷹栖11区のものは、子供が2人が地蔵にすがりついて助けを求めている ようです。夜泣きする子をもった親は、その子をつれて参るとなおる といわれています。 (写真:鷹栖) |  |

| (21) 勢至菩薩 せいしぼさつ 「偉大なる威力を獲得した者」という意味がある。 柳瀬久遠寺に、立像の浮彫りで高さ50センチメートル、 幅28センチメートルのものがあります。 (写真:柳瀬) |  |

| (22) 不動明王 ふどうみょうおう 右手に宝剣、左手に索を持つ忿怒形の一面二手像であり、 矜羯羅・制咤迦の二童子の脇侍を伴う例がある。 県内では、平安末期の造像といわれる中新川郡上市大岩の 日石寺磨崖仏が知られています。 市内でも、大岩の日石寺磨崖仏のコピーが多く造立されています。 (写真:鷹栖) |  |

| (23) 阿耨達童子 あのくたどうし 不動明王の眷属で、不動八大童子の一つである。頂に金翅鳥王をいただき、 左手に紅蓮華を把り、右手に独股杵を持ち、青き龍の背に乗る。 市内では、鷹栖七区の農道ぶちの小さいお堂の中にあります。 俗に無佐島の観音といわれ、稲荷社の御神体とされています。 全国的にも、まれな石仏です。 (写真:鷹栖) |  |

| (24) 弁才天 べんざいてん 七福神の一員で、弁天とも呼ばれています。琵琶を抱く像が通形です。 出町の北陸銀行横の不動堂の中に安置されています。 水神として祀られたのでしょう。太田には、大弁才天と書かれた石塔が一体あります。 (写真:利賀村栗当) |  |

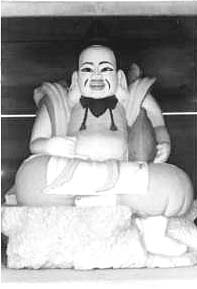

| (25) 恵比寿 えびす 七福神の一員で、東野尻の表之島に一体あります。 今から百年もまだも前、五穀豊穣、豊作満作を祈願して造立されました。 形象は、狩衣・指貫・風折烏帽子をつけ、釣竿で鯛を釣りあげる姿です。 きれいに彩色してあります。 (写真:東野尻) |  |

| (26) 青面金剛 しょうめんこんごう 庚申塔の主尊とされています。四臂三眼の忿怒像で、右手に輪宝、羂索、 左に三股又、棒を持ち、口を大きく張り、狗中野庄南小学校西の お堂の中に一体と、出町深江の公民館前に一体あります。 (写真:深江) |  |

| (27) 天神 てんじん 北野天神は、冠をつけ黒装束です。鷹栖九区にあり、俗に津右衛門の天神 と呼ばれる天満神祠です。天保10年5月創建といわれています。 丸彫りの坐像で、高さ36センチメートル、幅36センチメートルで、 天神の石像は珍しいとされています。 (写真:鷹栖) |  |

| (28) 飯縄権現 いいづなごんげん 遠江国周智郡の秋葉山三尺坊の祭神で、火伏せの神です。 秋葉大権現とも秋葉様ともいわれています。 出町の北陸銀行となりの不動堂に一体と、中野立山酒造前のお堂の中に一体あります。 (写真:中野) |  |

| (29) 稲荷大明神 いなりだいみょうじん 京都・伏見稲荷大社の主祭神です。稲束を両端につけた棒を右肩に 荷負って右手で支え、左手に鎌を持つ像容です。 中野立山酒造前にあります。 露座で高さ70センチメートル、幅77センチメートルの立像の浮彫りです。 (写真:中野) |  |

| (30) 弘法大師 こうぼうだいし 宝亀5年(774)――承和2年(835)。真言宗の開祖です。 市内では、笠をかぶった旅姿のが、二体あります。 後年四国八十八カ所の霊場が定められ、霊地を巡拝するお遍路さんには、 お大師さんが付き添ってくださるという、同行二人の信仰が息づいている。大師の旅姿を同行大師ともいいます。 (写真:上和田) |  |

| (31) 聖徳太子 しょうとくたいし 西暦574-622。用明天皇の皇子に生まれ、推古天皇の摂政となり、 「十七条の憲法」を制定し、「冠位十二階」を定め、仏教を積極的に とり入れた人物です。砺波平野に広く分布し、とりわけ市内南西部の 林・高波・若林・鷹栖に多い。この地方にあるのは、聖徳太子二才像で 南無太子仏といわれるものです。東砺波郡井波町の瑞泉寺の太子堂に 安置される、南無太子仏の模刻石仏です。 (写真:五鹿屋) |  |

| (32) 板碑 いたび 中世にだけしか造られなかった板状の供養塔です。 庄西・庄東地区の旧般若野荘域に分布しています。 (写真:徳万) |  |

| (33) 宝篋印塔 ほうきょういんとう 過去、現在、未来にわたる諸仏の全身舎利を奉蔵するために 「宝篋印陀羅尼経」を納めた供養塔をいいます。 安川の般若山薬勝寺の親王塚にあるのがそれです。 (写真:蓮華寺) |  |

| (34) 五輪塔 ごりんとう 上から空輪(宝珠形)。風輪(半月形)、火輪(三角)、水輪(円)、地輪(方形) の五つの部分から成っています。市内では、般若野荘域や、 扇状地の中のマッド(微高地)上に分布しています。 (写真:徳万新) |  |

| (35) 無縫塔 むほうとう 塔身が卵形であり、卵塔とも呼ばれています。 禅宗の僧侶の墓に用いられています。 安川の般若山勝寺の墓地に多くあります。 (写真:安川・薬勝寺) |  |

| (36) 塔 とう 塔には、いろいろありますが、市内では多く見かけるのは名号塔です。 まれにも題目塔もあります。 (写真:油田) |  |

4.石仏の調査と保護

民間信仰の一つの遺物である野ざらしの石仏には、いろいろものが内蔵しているといえます。

[1]石造美術史 [2]民俗学 [3]考古学 [4]郷土史 [5]宗教史 [6]職人史 [7]交通史 [8]文学性等です。

石仏を考古学研究法や文献や文書による歴史学研究法、また口読伝承や習俗による民俗学研究法の三者を併せて石仏に接すると、石仏は私たちにいろいろと語り始めます。

砺波地方は、典型的な散居村ですが、ほ場整備事業によって多くの石仏が人為的に移動され、まして失われる石仏もありました。また最近では、石仏が盗難にあうという石仏受難の時代でもあります。

そんな時、市教育委員会では、文化財保護に根ざした婦人ボランティア活動講座が開かれ、八年間におよぶ長い間、一貫して石仏調査を行ったということは機を得たものであります。石仏調査によって、書物に残された文献史料により、真の資料が得られる場合も多い。

石仏調査は、市内の石仏すべての石仏台帳(カード)をつくることと、写真を撮ることから始まりました。この台帳(カード)には、石仏がどこに、どんなお姿で、どんな状態で、だれが管理者で、どんな伝承があるか等を記入するものです。写真は受講生が撮り、調査には忘れず念珠、お花等を持参し、カード記入は写経するように、スケッチは写仏するように心がけられました。

市内における石仏調査は、次のように行われました。

- 太田:昭和55年度調査

- 中野・栴檀野:昭和58年度調査

- 油田・庄下・柳瀬・南般若:昭和59年度調査

- 鷹栖・若林・林・高波:昭和60年度調査

- 出町・五鹿屋・東野尻:昭和61年度調査

- 般若・東般若・栴檀山:昭和62年度調査

これらの調査の結果として、調査報告書として六冊の冊子にまとめたれています。この報告には、各地区の石仏のまとめ表・石仏一覧・伝承・石仏分布表から成り、昭和五九年度からは、石仏まつりの調査報告も加えられました。

市内の石仏を悉皆調査し、これを石仏調査カードに記入し、このカードを石仏の戸籍のように保存・管理する。また調査報告書を作成発行するとことによって、石仏の保護・保存意識が市民に高まれば、文化財保護へとつながると思われます。それは根源的には、造像した人たちへの心象を発揚することにつながるのです。

砺波郷土資料館では、これらの調査カードを生かして、三回の石仏展が開かれました。

- 庄川左岸中筋往来の石仏展・・・昭和61年8月

- 散居村の石仏展・・・昭和62年8月

- 般若野荘と石造物展・・・昭和63年8月

5.砺波地方の石仏の特徴

砺波地方は、藩政期加賀藩に属し、藩の穀倉地帯として知られ、県内有数の長流、庄川の扇状地に開けたところです。

この地方では最近、各市町村教育委員会の婦人ボランティア活動講座が開かれ、石仏悉皆調査が行われています。砺波市の場合、昭和55年度から始まり、昭和62年度におよぶ8年間活動講座が開かれ、6冊の調査報告書を上梓しました。それによると市民総数37,000人のうち、婦人約450人がこの調査に関わられました。

この調査は石仏台帳(カード)を作ることから始めました。台帳への記入は、暑い夏の日が多く、婦人ボランティアの人々にとって大変な作業でした。同じ石仏に対しても、何度も足を運び写真を撮り、スケールで石仏の高さ・幅を計り、スケッチもされました。この石仏台帳の他に、石仏まつり調査カードも作り、石仏まつり調査も同時に行いました。市内には、石仏1,079個体の調査報告があり、市内の総世帯数が8,857世帯で、この割合は、全国的にみて多いのか少ないのかは分かりませんが、県内では多い方に入るでしょう。

砺波市内は、早くから圃場整備事業が始まり、旧道や旧河川は著しく変わり、石仏が移動され、ましてや失われる石仏もありました。石仏まつりも、かの高度成長時代以来に休止の状態のところもあり、祭り自体も継承者が減少の傾向にありました。このような時期に、婦人ボランティアの石仏調査、石仏まつり調査の活動は、機を得たもので意義深いものがあります。

この石仏調査によって、砺波地方の石仏の特徴が若干分かってきました。

- 地蔵(ゾーサマ)が非常に多い。

この地蔵は、丸彫りより浮彫りの方が多く見うけられ、造立もやや古い。造立者も真宗門徒がほとんどであり、死者供養、道しるべの目的で造立されています。「地蔵と弥陀は同体なり」(存覚著『諸神本懐集』)の教えもたぶんにあろうと思われます。また民間信仰の道祖神とも習合しているのでしょう。 - 幕末・明治期に爆発的に造立されました。

江戸時代初期から中頃にかけて、庄川扇状地の開拓が進み、幕末にかけて生活が安定し、民俗芸能等々も盛んになり、いよいよ庶民の時代に入り、石仏や名号塔が爆発的に造立されました。 - 石材は、主に地元庄川町金屋から採掘される、緑色凝灰岩の金屋石を使用しています。

幕末から昭和30年代にかけて、庄川右岸の合口ダム付近より採掘され、多くの石工も輩出した。特に明治前期に活躍した石工森川栄次郎は、その墓碑によると一生涯の間、石仏を1000体あまり彫ったとあります。この地方に、幕末から明治期に爆発的に造立されたということは、それなりに需要と供給のバランスがとれていたといえます。 - 路傍の石仏ながら、ほとんど堂に入り管理者が周知されています。

この地方は、有数の豪雪地帯であり、石仏が露座の場合雪により破損するので、必然的に堂に入れられるのでしょうが、その堂は、鬼瓦が上り、懸魚、木鼻、欄間がある豪華なものです。また管理者は周知されており、無縁仏の場合、その集落がいろいろの管理をしているのです。 - 井波町瑞泉寺太子堂に安置してある「聖徳太子南無二歳仏」の模刻石仏が多く展開しています。

真宗の盛んな地であって、真宗大谷派の別院であった瑞泉寺の影響によるものです。明治後期から大正期にかけての造立が多いようです。 - 石仏の種類がバラエティーに富んでいます。

地蔵の造立が圧倒的に多いが、次いで聖徳太子、不動明王、観音、如来、神像の弁才天、恵比寿、天神、稲荷等々、真宗の盛んな地であってそれなりに石仏の種類が多い。しかし民間信仰に根ざした道祖神等はありません。 - 石仏まつりが継承されています。