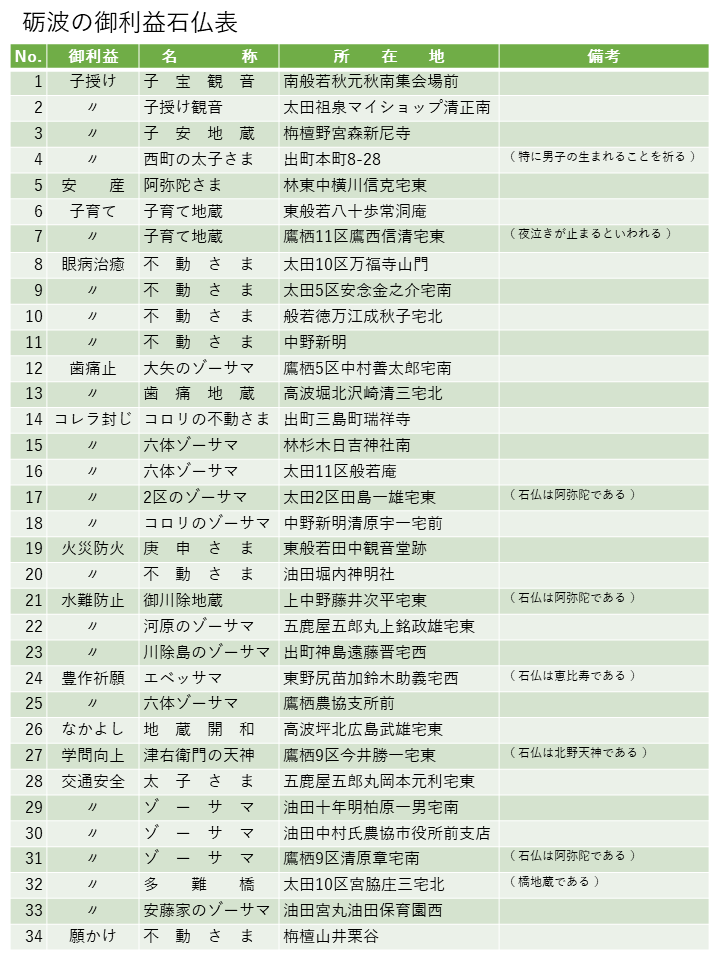

第6回 石仏の伝承と御利益

石に霊魂の実在を認めた日本人は、実に豊かな石造の宗教遺物を残しています。庶民も石を加工することによってバラエティーに富んだ宗教遺物を伝えています。

名号のみを念ずることを説いた真宗地帯である砺波にもまた、現世利益の石仏がたくさんあります。来世では極楽を、現世では幸福と利益を庶民は求めたのでしょう。

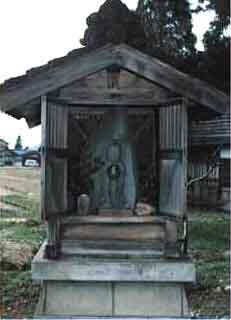

1)子授けの石仏

南般若の秋南集会場の前のお堂の中にある十一面観音(1)は、「子宝観音」といわれ、子供が恵まれない方が、21日間続けてお参りすると子供を授けてくださるといいます。

またお乳の病が治ったとか、良い縁談に恵まれたといわれます。

祖泉のマイショップ清正の南側には、子授け観音(2)があり、栴檀野の宮森新尼寺には、子安地蔵(3)があり子宝の授かる地蔵として信仰されています。

出町西町の太子さま (4) は、特に男子が生まれるようにと祈ったとされています。

2)安産の石仏

林の東中横川信克宅東に阿弥陀如来の丸彫り坐像の石仏 (5) があります。尼講中で寒修行して造立されました。 安産祈願のいわれがあります。

3)子育て地蔵

東般若の八十歩常洞庵に子育て (6) 地蔵があります。鷹栖十一区鷹西信 清宅東にはお参りすると夜泣きが、ただちに止まるといわれる子育て (7) 地蔵があります

4)眼病の不動様

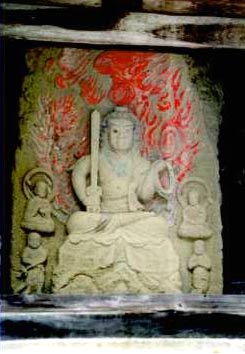

太田万福寺の山門には、大きな不動明王 (8) があります。眼病治癒を祈願する人が多くあります。

また太田安念金之介宅南にある不動さま (9) 、般若徳万の不動さま (10) 、中野新明の不動さま (11) も眼病に霊験があるといわれています。

5)歯痛止めの地蔵

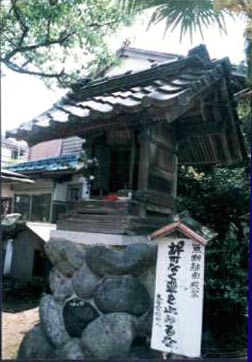

鷹栖5区中村善太郎宅南にある大矢のゾーサマ(地蔵様)(12)は、歯痛止めの地蔵として有名です。

堂内には、たくさんの箸が奉納してあります。これはこの地蔵に奉納してある箸をいただいてきて、患部に触ると歯の痛みが止まると信じられています。また歯痛が治るとお礼に箸を奉納します。昔、出町の芸者さんたちがよくお参りに来られ、家に帰るまでに治ったといわれています。

高波の坪北沢崎清三宅北にある地蔵さまも、歯痛地蔵(13)といわれ歯が痛む時、その人の年ほど黒豆をお供えしてお参りすると不思議なほどよく治ったといわれています。

6)コレラの石仏

砺波地方は、江戸時代末から明治期にかけて数回のコレラの大流行がありました。これにまつわる石仏です。

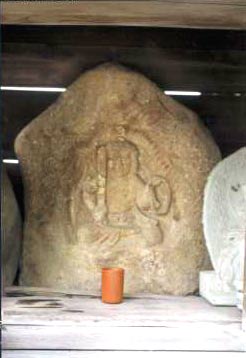

出町の三島町瑞祥寺には、「コロリ不動さま」(14)があります。安政6年初秋にコロリ(コレラ)が流行し、各地に多数の死者が出ました。この年の8月中旬に、石黒村字相木村三十郎(村の肝煎役)に、大岩谷と称する谷中に多年埋もれている不動尊を掘り出せば、コロリにかからないと夢の中でおつげがあったそうです。

人足たくさんで大岩谷を掘り探ると、おつげのとおり不動尊が見つかりました。この事を聞いた近郷近在の人々の参詣の数は老若男女が、日に数百人におよんだといいます。

しかし杉木新町の奉行所の耳に入ると「人民を惑わすことはけしからん」と不動尊を取り上げてしまいました。コロリの病を恐れた人々は、困り果て得能覚兵衛等が時の奉行金子篤太郎に願い出て、奉行所の守り不動尊としたのでした。林の杉木日吉神社南の六体地蔵(15)も文久の頃コレラが大流行してそのために造立されました。

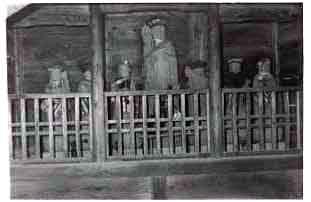

明治に入ってから、コレラは猛威を振るいました。コレラの犠牲者を火葬した地に石仏を造立されました。太田般若庵の六体地蔵(16)、太田田島一雄宅東の阿弥陀如来(17)、中野新明の清原宇一宅前の地蔵(18)がそれです。

7)火の守り石仏

東般若田中の観音堂敷地に、庚申塚(19)があります。石には「庚辛塚」と書かれてあり、田中村の火の神様として祀られています。また油田の堀内新明社の不動明王(20)も火災から守るとされています。

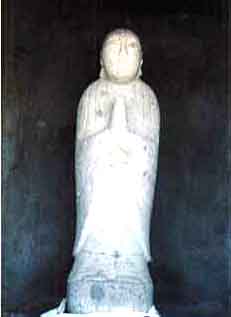

8)水難を守る石仏

砺波には、庄川を始め多くの河川があります。水死供養の地蔵も多く見られます。そのためか水難を守るために造立された石仏も多くあります。

上中野の藤井次平宅東には、庄川水害の災厄を免れることを祈念した川除地蔵(21)があります。

これは実は地蔵ではなく阿弥陀如来ですが、地元の人は親しみを込めて地蔵とよんでいるのでしょう。

五鹿屋の五郎丸上銘政雄宅東の地蔵は、庄川が元ここを流れていた際の治水の守り地蔵(22)といわれていました。

神島の川除島の地蔵も水難から守る地蔵(23)とされています。

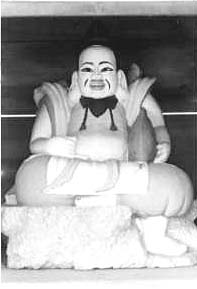

9)豊作祈願の石仏

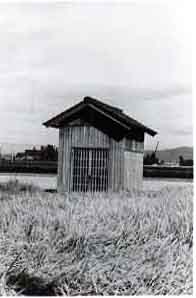

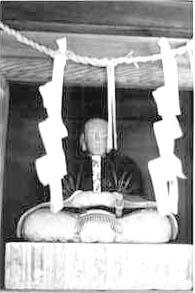

JR城端線の東野尻駅から北へ数百メートル行ったところに、ぽつりと小さい祠があります。そこには恵比寿様(24)が安置されています。

これは石神で、五穀豊穣、豊年満作を祈願して造立されました。

鷹栖では、農協支所前に六地蔵(25)がありますが、これも天候の異変、病害虫の発生がないようにと祈願され造立されました。

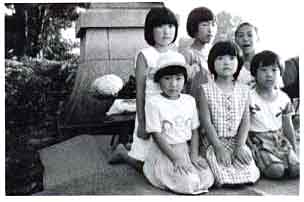

10)なかよし地蔵

高波坪北の広島武雄宅東に、「地蔵開和」(26)とよばれる地蔵さまがあります。東島に坪北村5戸、高儀出村4戸、北高木村2戸がありました。

今より約150年前、3地区の男の子が仲が悪く、心配した旧家の五平さんが地蔵を建立して、子供の和をつくろうと思い、自分の田んぼの一部を地蔵田と名付けてそこに地蔵を建立しました。

地蔵祭りには子供たちが仲良く世話をしています。毎年8月26日には地蔵開和祭りが今も続けられています。

11)学問の神さま

学問の神様といえば、天神様ですが、鷹栖9区今井勝一宅東には北野天神の石神があります。「鷹栖村史」によると、天保10年5月の創建といいます。通称津右衛門の天神(27)といいます。

12)交通安全の石仏

五郎丸の岡本元利宅東にある南無太子石仏(28)は、道行く人の安全を守っておられます。油田十年明柏原一男宅南にある地蔵もまた交通の守り地蔵(29)です。油田中村の市農協市役所前支店の地蔵も通行人の守り地蔵(30)です。鷹栖九区清沢章宅南の阿弥陀如来石仏(31)は、近くにある大きな川の橋をみんなが安心して渡れるようにと造立されました。道端にある石仏のほとんどは、道をあるく人々の安全を願って造立されてあるはずです。

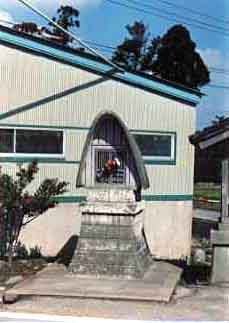

13)多難橋

太田の専念寺の前の道を北に、約50メートルいくと、右に古い地蔵堂があります。その堂の向かって左に小さい川が流れています。その川に、今はもうアスファルトにかくれてちょっとわかりませんが、「橋になられた地蔵さま」があります。元は専念寺の前を流れる川にかかっていたのですが、いろいろの理由により、今はここにあるのです。

砺波市には、たくさんの石地蔵がありますが、橋になられた地蔵さまは、ここだけです。

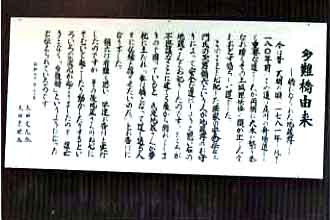

この地蔵さまを、地元太田の人々は、「多難橋(たなんばし)」(28)と呼んでいます。そしてこの橋には、つぎのようないわれがあります。

昔、この地蔵堂のとなりの道は、庄川に太田橋がなかった頃の舟着場に通ずる道でした。重要な船着場だったのですが、この道の両端には大木がしげり、昼でも暗く、きつねやたぬきなどが出て、人々を驚かしました。そこで村の鍋六(なべろく)という人が、地蔵さまを建てたのです。

ところが、地蔵さまを建てたその日の夜、倒れて川にかかりました。その次の日また地蔵さまを起こし、元にもどしました。ところが不思議なことに、またいつのまにか倒れて川にかかりました。こんなことが何度かありました。

ある夜、鍋六の夢枕にこの地蔵さまが立たれ、「私は、橋となって上を通る人々の安全を守りたいのだ」と告げられたのです。それからというものは、この地蔵さまを起こしたりすると、村の中で火事などが起こったりしたので、村の人々はだれとなく「多難橋」と呼ぶようになりました。

14)安藤家の地蔵さま

油田地区宮丸の安藤次郎左衛門さんは、代々十村役をしていました。その七代次郎左衛門さんの下男が、お祭りのごちそうを親戚へ届けました。そのお礼として相当のお金をいただいたそうです。

安藤家の大門道筋は昼でも薄暗く、熊が出る非常に恐ろしいところでした。下男はそのお金で、美しい地蔵様を買い求め、そこに安置したところ熊が出なくなったそうです。

15)願かけ不動さま

庄川町鉢伏山にある不動明王と、栴檀野井栗谷にある不動明王は、「親子の不動さま」と呼ばれています。

井栗谷の不動さまには「明治23年森川栄次郎作」とあるので、鉢伏山にある不動さまは、仙台の栄次郎の作ではないかと思われます。

ところで井栗谷の不動さまに、願かけてかなえられねば石仏の鼻をけずり、かなえられれば、まゆに墨をぬったといいます。

科学の進歩によって、コンピューターが人間の感性までもとらえようとしています。また情報化時代といわれ、いろんな情報が私らに雑多に入ってきます。

しかし私らが本当に得たいものは、自分自身がめざめて自分自身が求めなければならないでしょう。そんな意味からも宗教とか信仰などは、自分自身で求めなければならないのです。

科学万能で情報過多の時代にあって、御利益のある石仏を求め歩くことは、父母を求める気持ちに通じるものがあると思います。またそこに、宗派の教義を越えた、本当の信仰の原点があるような気がします。

ここに紹介した現世利益の石仏に、心を込めて手を合わせて下さい。きっと願いはかなえられるでしょう。

砺波の御利益石仏表