富山県全体 ~ 東西文化の接点 北陸の石仏 ~

1、東日本文化と西日本文化

日本海沿岸の北陸および富山の石仏や民俗を日本全体から見るとどんな位置にあるのであろうか。

つまりこの地方の石仏や民俗の位相・地域性を考えるということである。東西の日本を理解することによってより北陸の石仏を考えてみたい。それを踏まえて石仏調査をすることも意義深いことである。

2、東西文化の差異

- 地質学では新潟県糸魚川から浜名湖にまたがる断層であるフォッサマグナに象徴され、東西の社会・経済・文化の違いが顕著である。

- 北陸は東日本と西日本のはざまにありまして興味深いものがあります。

- 社会的には、たとえば朝日新聞は元富山県が関西版でありましたが、最近関東版になったりしています。

- 現在、富山県は経済的・文化的にも関東に近付こうとしている感じがします。

- 民俗学的な差異

- 語法は地域差が非常にはっきりするので方言語法の東西を検証したい。

- 糸魚川-浜名湖線が境界線(越中・飛騨・美濃・三河)

- 富山県は西日本方言である。

| 東日本方言 | 西日本方言 |

|---|---|

| 買った これだ 白くなる 起きろ 行かない | 買うた これじゃ 白うなる 起きよ 行かぬ |

- 衣生活・・・衣生活のロ-カル性が強いのは女性の仕事着である。

- モンペは関東から東北にかけて

- コシマキは西南日本に分布

- 富山県はコシマキ

- 食についての違いがはっきり見せるのが、正月の雑煮である。

<雑煮の餅の形>- 丸餅を生で煮るは西日本、角餅を焼いてから煮るは東日本

- 石川は丸餅で生、新潟は角餅を焼いて富山はその折衷

- 民家での分布のとらえやすいのは屋根型と、間取りである。

- 富山県は寄棟・入母屋・切妻屋根が入り交じっている。

入母屋は京都を周辺に東西に広がる、北陸では富山県が東端である。 - 寄棟は入母屋型の外側になり、北陸では新潟県が以北にあたる。

- 富山県は砺波が寄棟である。切妻は五箇山・白川がこの典型。他県では山梨県のかぶと屋根、大和のタカヘ造りがある。

合掌造りとは構造が違うが、富山県内は3種が渦巻いている。

- 東西の文化が融合している。

- 富山県は寄棟・入母屋・切妻屋根が入り交じっている。

- 年中行事

- 小正月の左義長・サイト焼き 富山県西部で盛ん

- サイノカミの東日本的な呼称 富山県東部呼ばれる

- サイノカミは道祖神の塞の神で、信州から関東地方に広がる東日本的な呼称

- ネブタが富山県内東部で行われる

民俗の差異がこの北陸に顕著であることを報告して石仏について、述べたいと思います。

3、北陸の石仏

北陸の石仏をマクロ的に眺め、後でミクロ的に論じたいと思います。

京田良志氏著『富山の石造美術』を参考にしながら述べます。

一般的に

- 江戸時代始めに至る近畿地方での石灯籠が作られ、東国にはあまり作られなかった東国では14世紀には石幢を造り、18~19世紀に東国のみ流行する。

- 西国では分厚い板石塔婆を作り 東国では青石塔婆が建てられた

- 江戸時代では西国での道標をかねた石塔が多く、東国では道祖神・庚申が多い

東西の接点としての北陸

- 北陸地方では14世紀~16世紀の石塔は関東系の影響を受けたものが殆どない。

- 宝篋印塔の古様なものとして高岡市蓮花寺塔は関西系。立山地獄谷塔は近江系装飾紋様がある。

- 富山県に青石塔婆が5基あるが、能登半島にもあるが後世に持ち込まれたものである。

- 能登半島の石川県輪島市中段町通称釈迦堂の板碑は県指定文化財。明らかに関東型板碑 である。「正応5年(1292)」の年号。高さ129センチ・下幅35センチ・厚さ 3センチ。頭部は二等辺三角形で二条線がある。碑面上部に阿弥陀三尊の種子がある。

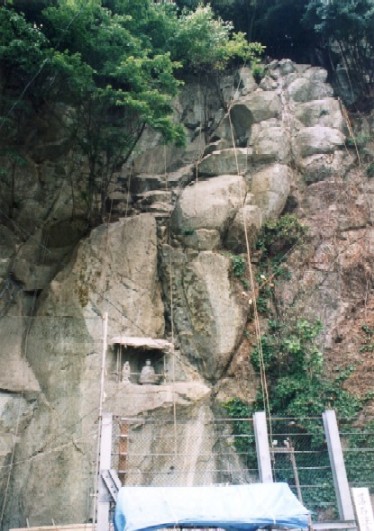

- 石川県羽咋郡富来町の地頭町中世墳墓窟群は、通称「やぐら」といわれる形式である。

- 北陸は石灯籠が16世紀まで展開していない。富山県に石灯籠が入るのは、16世紀末から17世紀始め。高岡市瑞龍寺の石廟前石灯籠2基は関西より運ばれたもの。福野町安居寺石灯籠は石幢形灯籠である。

- 石造物の東西の接点は愛知県・岐阜県・富山県

- 道祖神・庚申はかなり進出しているが薄い

北陸三県福井県・石川県・富山県の石仏概説について述べたいと思います。

◎福井県の石造物

- 笏谷石(しゃくだにいし) 福井市足羽山から採掘

- 石材は淡い緑色帯びた均質微粒な凝灰岩。古くから利用されている

- 古墳の石棺・石仏・狛犬・石塔・石龕など宗教的な遺物の他、日常生活用具にも利用

- 在銘の最古のものは福井市本堂町高雄神社層塔正応三年(1290)である。

笏谷石を特に有名にしたのは、一乗谷の石造物群である。

- 一乗谷

- 朝倉氏が文明3年(1471)~織田信長の侵攻を 受ける天正元年(1573)100年間越前の政治軍事・文化の中心であった。

- 一乗谷の石仏・石塔群

- 朝倉時代 3000体 天文年間が最盛期 100%近く笏谷石である。

- 1Mを越えるものは少なく、幅2、30センチ。高さ数十センチのものが多い。

- 殆どが一石一尊仏で稀に一石に二尊、三尊仏がある。

- 天台宗真盛派が石仏を造立させたのだとされている

- 三分の一が石仏 三分の二が石塔 石塔の殆どが一石五輪塔 石仏は弥陀・観音・不動明王と続く。個人による造立

江戸時代に入ると笏谷石による唐破風つき墓標 越前式墓標北海道松前町の江戸時代の墓標は越前石 465基うち323基の70%が越前式高野山・加賀・能登・越中・越後・佐渡・秋田・青森・若狭・山陰地方・瀬戸内海

越前式装飾(蓮弁周円月輪) 石塔の月輪

(竪連子・各狭間) 塔堂仏などの台に彫る飾り

◎石川県の石仏

石川県は加賀と能登は異質な石仏達である。

- 加賀

- 加賀は一向一揆の真宗王国。石仏も少ない庚申は3体。道祖神の文字碑が2基

- 金沢市周辺には、地蔵や不動明王は散見することができる。

- 総じて石仏そのものが多くなく、単調なものであり魅力に欠ける。

- 白山麓の中世石造物には興味深いものがある 白山信仰の拠点鶴来には多くの石仏

- かたがり地蔵 鎌倉時代

- 大野荘湊周辺 金沢市西郊外普正寺遺跡

中世の石仏が出土 関東型板碑がある - 城下町金沢

旧市街地には中世石仏・石塔類は遺存しない。あっても近世以降に移設 - 野田山墓地には、藩政初期の家老や高僧の墓地で宝篋印塔、五輪塔たくさん見ることができる。

- 石仏は江戸時代中期頃からである。

- 大野荘湊周辺 金沢市西郊外普正寺遺跡

- 南加賀

- 石川県加賀市大聖寺 藩主の菩提寺実性院には西国三十三か所観音等がある

- 禅宗

- 旧大聖寺藩領 近世以降の石仏が多い

- 能登

- 能登半島は中世石造物の宝庫である。石仏はもとより石層塔・五輪塔・宝篋印塔・無縫塔・笠塔婆・板碑など。

- 石仏は如来形仏、地蔵半跏像9、能登には庚申が23体。道祖神は無い。

- 自然石に梵字を刻んだ板石塔婆が多くある。

- 能登半島の石川県輪島市中段町通称釈迦堂の板碑は県指定文化財。明らかに関東型板碑である。「正応5年(1292)」の年号。高さ129センチ・下幅35センチ・厚さ3センチ。頭部は二等辺三角形で二条線がある。碑面上部に阿弥陀三尊の種子がある。

- 石川県羽咋富来町の地頭町中世墳墓窟群は、通称「やぐら」といわれる形式で鎌倉の影響を受けたものと思われます。

- 能登半島全域に分布する。板石塔婆であるが、主として楕円形の自然石、もしくは扁平な割石を用材としている。碑面には梵字が薬研彫りで刻まれ、信仰の内容は金剛界大日が圧倒的に多く、次いで阿弥陀如来、虚空蔵菩薩などである。

- 近世のなると石造物は減るが、中世の余韻を残した石層塔がある。

- 江戸時代中期になると地蔵・観音・不動明王などがバライティに富んでくる。

- 能登は石動山修験の影響が大きく。石動山山麓に中世石造物が多い

◎富山県の石仏

- 県東部には庚申、県の飛騨境に道祖神が多い

- 富山県の南部飛越国境の石仏

神通川の飛騨東街道(加賀藩領100万石街道)には、牛に関係する大日、双体道祖神、 徳本名号、金毘羅、馬頭観音、庚申、珍しい石仏がある。

飛騨の文化がダイレクトに入っているのかも知れないここは平井一雄先生のフィルドで調査研究されている。

またここは飛越の接点でもあり、北陸と東国の接点でもある。

県西部には地蔵が圧倒的に多く、不動明王、観音、聖徳太子二歳像など

- 地蔵の造立が非常に多い。

- 幕末、明治期に爆発的に造立された。

- 石材は、主に地元の庄川町金屋から採掘された青色凝灰岩、いわゆる金屋石を使用している。

- 石仏の管理者が周知されている。

- 地蔵祭が継承されている。

- 路傍の石仏でありながら、ほとんどお堂にはいっている。

- 井波瑞泉寺太子堂に安置されている聖徳太子南無二歳の模刻石仏が展開している。

- 弥陀一仏の真宗王国の地でありながら石仏の種類がバライティ-に富んでいる

- 石動山修験による、珍しい石仏の造立。不動明王・飯綱権現・阿耨達童子・恵比寿・青面金剛・無量力吼・水天等