朝日町 朝日町の石仏

朝日町は富山県東部に位置し、東は新潟県糸魚川市や西頚城郡青海町に隣接している。

東南には北アルプス連峰があり、長野県北安曇郡白馬村につながる県境の町である。

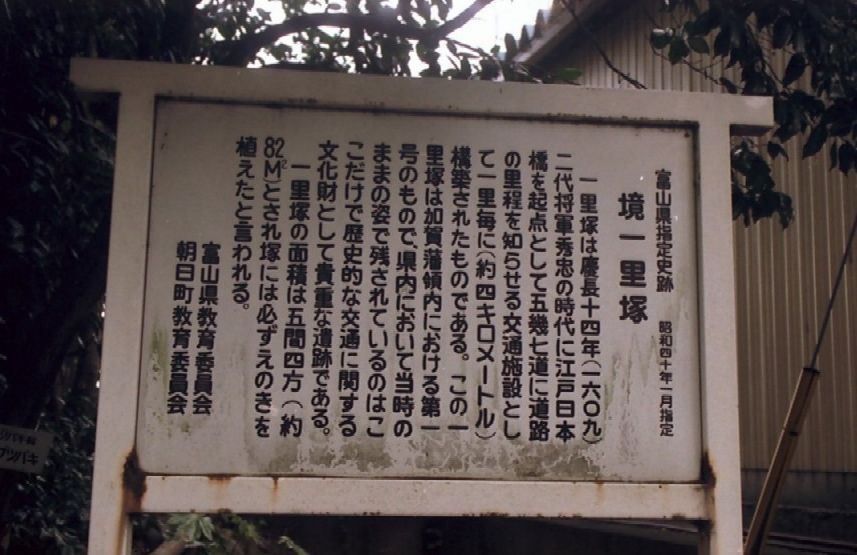

一里塚

県境の境川にかかる国道8号戦境橋の西方海側に、榎等が繁る高さ約3メートルの小さな塚がある。

慶長9年(1604)徳川幕府の命により、江戸日本橋を起点に、東海道・北陸道などの主要5街道には、 1里(36町、約4000メートル)ごとに、里程標の役割を果たす1里塚が築かれた。

境の塚は、加賀藩領東端の1里塚で、街道をはさみ、南北を一対にして、5間(約9メートル)四方の規模に 盛土して、榎が植えらていれた。ここを通る旅人は、その木陰で憩い、歩いた道のりを計り、旅程の目安 にしたのである。

南側の塚は、明示以降の国道の拡張改新のためにとり壊され、昔の様子をとどめるのは、北塚だけである。県内でもほとんどその姿を消し、今では江戸時代の陸上交通の状況を語る遺跡としては、大変貴重なものと なった。このため、昭和54年(1979)の国道改良工事の際にも、残されたこの北塚の周辺を整備し、 往時の面影を取り戻すよう努力が払われた。

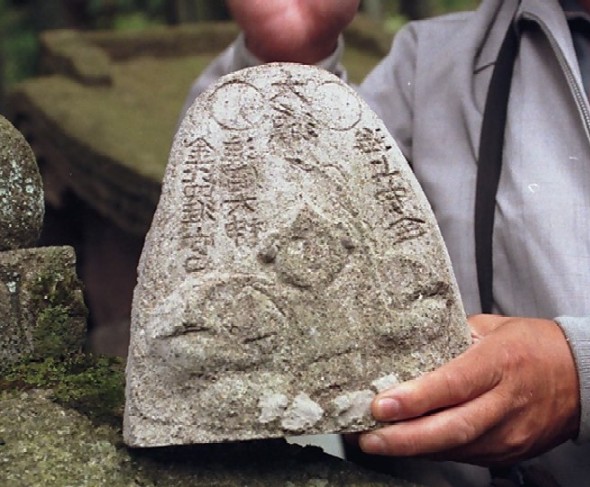

ここには青面金剛の石仏がある。

護国寺

真言宗仁王山護国寺は石楠花の寺として知られ、寺の創建は弘法大師空海によって大同四年(809) と伝承されている。

長谷川地蔵

境関所の二代奉行であった長谷川宗兵衛吉久が、自分の娘のひそかに境に隣接する越後・市振へ嫁がせた。 これは奉行の深謀遠慮があって、越後に不穏な動きがある時に備えて、絶えず動静を知ろうという意図が 働いていた。

当時他国のものと縁組は禁止されていたが、宗兵衛の気持ちは平和郷の建設にあったことから、 前藩主の利常公は了承していたという。

しかしこの一件は四代藩主光高の耳に入り、血気盛んなことも手伝って 「確証のない以上、おきてはおきてとして順守すべきである」とつっぱねた。

そして万治三年夏、宗兵衛本人とその子供たちを死刑に処した。三男の宗吉は五歳の幼児であったという。 村人たちは長谷川一族の受難を哀れに思い、地蔵様を作って命日やお盆に供養をした。

四国八十八ヶ所霊場生砂観音石仏や西国三十三ヶ所観音石仏

四国の八十八ヶ所霊場にちなんだ観音石仏や西国三十三ヶ所にちなんだ観音石仏がある。

平成14年の作というので、案外新しいが綺麗でかわいい石仏が庭に点在している。

その他の石造物

境内には珍しい金比羅宮の神様も居られたり「行者寛明」が建立したと思われる「南無大師遍照金剛」と 刻まれた石碑もある。また双体地蔵や三体並列の地蔵などがある。