大山町の石仏

大山町は県内では最大面積を占める山間自体である。大半は日本アルプスの立山連峰の薬師岳を 中心とした山地である。

立山町との間に常願寺川が流れ上滝町を扇頂として典型的な扇状地を呈している。石仏の悉皆調査の報告書は大山町教育委員会編『大山町の石仏第一集路傍の石仏(大山・上滝地区)』 (平成3年刊)、同編『大山町の石仏第二集路傍の石仏(大庄・福沢地区)』 (平成5年刊)がある。

これらを参考にしながら調査を進めた。

大山町は暴れ川である常願寺川の左岸に位置し、魅力的な石仏の多い地域である。

町の北部にあたる常願寺川が平野部に出るところに幕末期には馬瀬口村には甚右エ門や浅吉、 宗八、また善名村では清三郎、六三郎、甚蔵、栄蔵、佐助、忠蔵、また明治期には 西田弥之助等が輩出している。

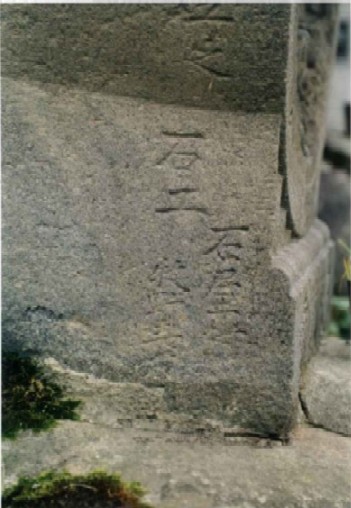

また隣接する富山市石屋村には石工の名工牧喜右衛門がいる。大山町にはこの石工の手にかかるものも多い。

牧喜右衛門

牧喜右衛門に関しては『太田郷土史』(昭和62年刊)に詳しい「石屋253の牧家は、 初代から3代まで喜右衛門を称し、文久2年(1862)から苗字帯刀を許されたという。

4代八之助、5代輝義、現在義弘に至る。

3代喜右衛門は殊に優れた技術をもち、近在に23体の立派な作品を残している。

その腕をみこまれ信州善光寺からの注文で 造った狛犬が、今も同境内にあるという」とある。

常願川と石仏

常願寺川は急峻な山々から流れ出る水で、大洪水に遭っていた。

特に安政5年の地震の際には大泥水が流れ出た。その洪水により大石が田畑に残されていった。この大石の排除、また川の治水工事などに石工達の活躍があったのである。

石仏の造立にもその関わりが少なくはない。

『太田郷土史』で「当地(石屋村)に石切りの術が発達したのは、 洪水のたびに流れ込んだ巨石を始末しなければならなかったからだといわれる。」とある。

富山県西部の庄川左岸砺波平野の庄川町や砺波市中野、太田にも石工が多くいたのも同様な意味合いがある。

長棟の石仏

神通川の支流長棟川の源流の盆地で、飛騨と越中の境に長棟鉛山として 近世に賑わった長棟の集落があった。

最盛期には家数300軒、山小屋800軒といわれた。昭和初期には家数は減り、廃村となった。

長棟往来の日尾の石仏

現在は廃坑になっているが、近世に賑わった長棟へ行く長棟往来の 村日尾周辺には、多くの石仏があり、綺麗さと共に水天、金毘羅、 大福明神等々の民間信仰に根ざした多様な石仏が多いということである。

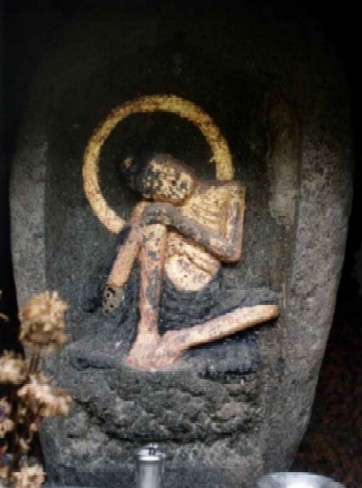

法蔵菩薩の石仏

大山町の平野部には全国的にも珍しい法蔵菩薩の石仏がある。

富山県は真宗王国であり、朝夕仏壇にお参りする真摯な門徒が多い。 その際に読まれるのが「阿弥陀経」と共に「正信偈」である。

その冒頭に「帰命無量寿如来 南無不可思議光 法蔵菩薩因位時」とある。

この石仏は地元では阿弥陀さんという認識がある。この像容の石仏は管見であるが 大山町9体、立山町4体、婦中町2体、山田村1体、富山市1体の合計16体を確認している。

大山町に多い石仏である。

「正信偈」で説かれるように、法蔵菩薩は「ある国王が国と王位を捨てて沙門となり、 法蔵比丘(菩薩)と号して、世自在王仏のもとで諸仏の浄土の因を覩見し、五劫のあいだ思惟して 四十八願を選び取り、兆載永劫にわたる修行の結果、十劫の古えに無量仏となり、 現に西方の安楽世界に在しますと説く」(『真宗新辞典』)とあり、俗にいわゆる阿弥陀如来の 修行されている姿が法蔵菩薩と理解されている。

『無量寿経』に説く「阿弥陀如来が因位(法蔵尼丘)のとき、浄土の建立と一切衆生の救済を願う 大願をたて、五劫にわたって思惟をこらし修行した」

五劫思惟阿弥陀像は、京都大蓮寺や奈良五劫院のような螺髪を大きく湛えている。

長い間思惟されたので髪が 伸びたとされているのである。肉付きは良く、幼子のような体躯である。

大山町を中心に分布する法蔵菩薩はそのような像容ではなく、一見してエキゾチックな 姿態で、ガンダーラの苦行釈迦像のように下腹部がへこみあばら骨がくいこみ、 やせ細りいかにも苦行の痩せ仏である。

頭には螺髪、肉髻があり如来像であることがわかる。

その像がここでは法蔵菩薩と認知されているのである。この修行像は、その像容から釈迦如来の苦行像である。