飛騨街道

飛騨街道の概観

近世における越中(富山県)と飛騨(岐阜県飛騨地域)の、それぞれの中心の町であった富山と高山を結ぶ街道は、自然の通路である神通川の河川、谷に従って展開しました。

越中では飛騨街道・飛州往来また高山街道などと呼ばれ、飛騨側では越中街道といわれていました。

その道筋は平野部においては時代によって変遷がありましたが、渓谷部に入ってからは加賀藩領の右(東)岸を通る飛騨街道東道と富山藩領の左(西)岸を通る飛騨街道西道とがあり、前者には東猪谷、後者には西猪谷にそれぞれ関所が置かれていました。

神通川の上流は猪谷付近で東の高原川、西の宮川にわかれます。東道は東猪谷から高原川右岸の絶壁の難所で国境を越えて飛騨に入ると、横山に置かれた荒田口の番所がありました。

飛騨側では高原川右(東)岸の道を越中東街道といいました。

船津で高原川を渡って高山に通じ、富山からの道程は約二十二里ありました。

西道は宮川の左(西)岸沿いに通って、富山藩領加賀沢から国境を越えて飛騨側最初の小豆沢村に口留番所が置かれていました。

飛騨では宮川左岸の道を越中西街道といいました。

この道は古川・広瀬村を経て高山に通じました。富山からの道程はまた約二十二里でした。なお猪谷の次の村蟹寺で西道から分かれて宮川を「篭の渡し」で対岸の谷村に渡り高原川との合流点に出て、高原川左(西)岸を中山の口留番所を経て船津へ向かう道がありこれを飛騨側では中道また中通りと呼びました。中道は東・西両道にくらべて少し難所であったようです。

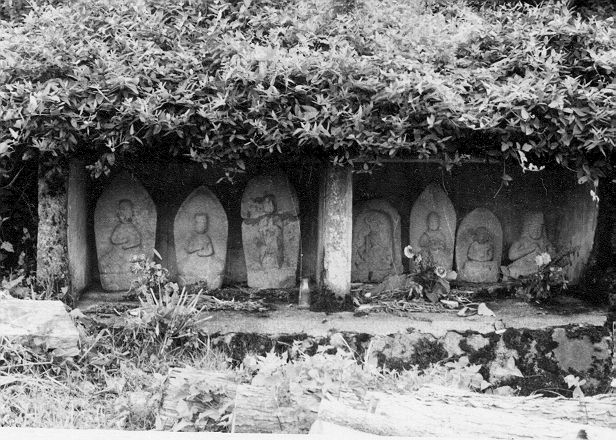

大日如来・地蔵菩薩

地蔵菩薩 南無阿弥陀仏の六字名号塔

寛政二年(一七九○)高山の郡代が江戸の勘定所に提出した文書があります。「飛州より越中へ道筋の儀は大東、大西、中通りと三筋之有り、いずれも難所にござそうろう、東西二道は雪深山下し等之有り十月より三月迄は通路相止り、この度被仰渡候駕篭渡は中道通りにござそうろう処駕篭渡故往来少なく、然共年中通路成道筋に付橋掛渡候上は通路多く御救に可罷成、(後略)」とあって、冬季には中道が通行可能であったようです。そのため、中道はかえって冬季に物資の動きが見られ、中山口番所では一○月から翌年二月までの間、番士を一名増員する定めであったといいます。

物資の往来飛騨街道によって越飛両国間に輸送された主要物資は、越中から飛騨に向けて米・魚・塩、飛騨から越中に向けては板・茶などでした。

これらの品物の荷は「飛州登り下り之諸荷物牛付仕」とあるように、すべて荷物は歩荷(ぼっか)かまたは牛追荷に限られており、富山中野口から東笹津、牛ゲ増、猪谷を牛追荷運送の拠点として越飛間の物資交流がはかられました。

笹津以南の飛騨街道に沿って集落を持つ村々は牛追による越飛交易物資の運送商売を家業として、年貢銀米の重要な収入でした。

昭和40年代の写真:今は整備されて、きれいなお堂になっている。

昭和40年代の写真:今は整備されてコンクリートのお堂に入っている。