お鍬さま

お鍬様まつりのこと

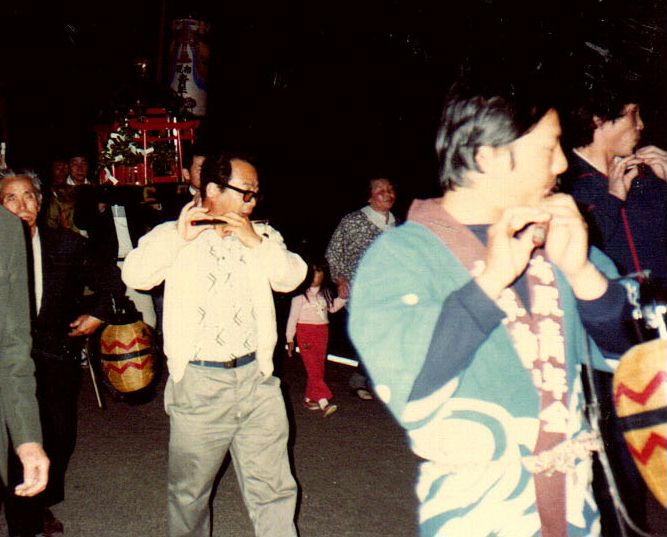

毎年五月十九日に富山県大沢野町下タ(した)地区の布尻(ぬのしり)・町長(まちなが)両部落で、お鍬様まつりが行われる。夜八時過ぎからはじまるのであまり一般に知られていないが、お祭りの原点とも言える素朴で厳粛なみこし行列、そして町長神社の前では大きな松明とかがり火で、送り火、迎え火を焚くので、火祭りの要素もある。

鍬の御神体を両部落で一年交代にお祭りするので、その移動の行列そのものがお鍬様まつりの行事である。笛、太鼓はそれぞれの部落の獅子舞に使われる道行きの囃子や踊りの曲目を使っているので両方混在して聞こえる。お鍬様独自の笛もあり、わたしの記憶では、東猪谷の百万石行列(二十年毎の祭)の時に聞いた道行きの笛によく似ている。

徳川時代末期に“おかげ参り“や“ええじゃないか”の民衆運動が爆発的に盛り上がり、倒幕運動と結びついて地方へ広がったという研究資料が発表されていて、そのうちのいくつかにこの“お鍬様”が、おなじようなレベルでとりあげられている。

東海地方、主として静岡県・愛知県・岐阜県に、お鍬神社・白髭神社・お鍬様として祀られていたり、神事として残っている。

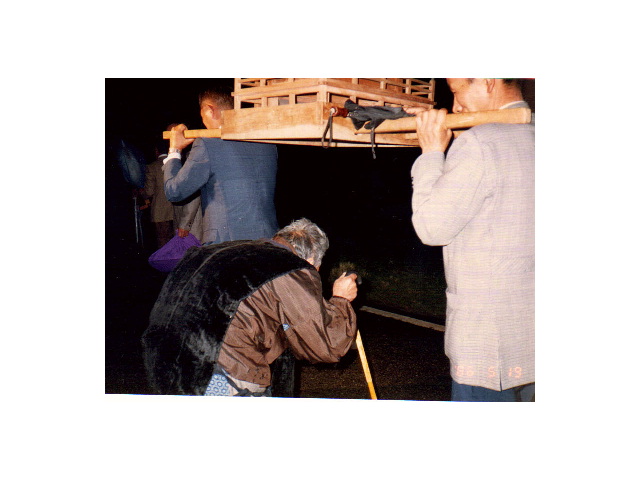

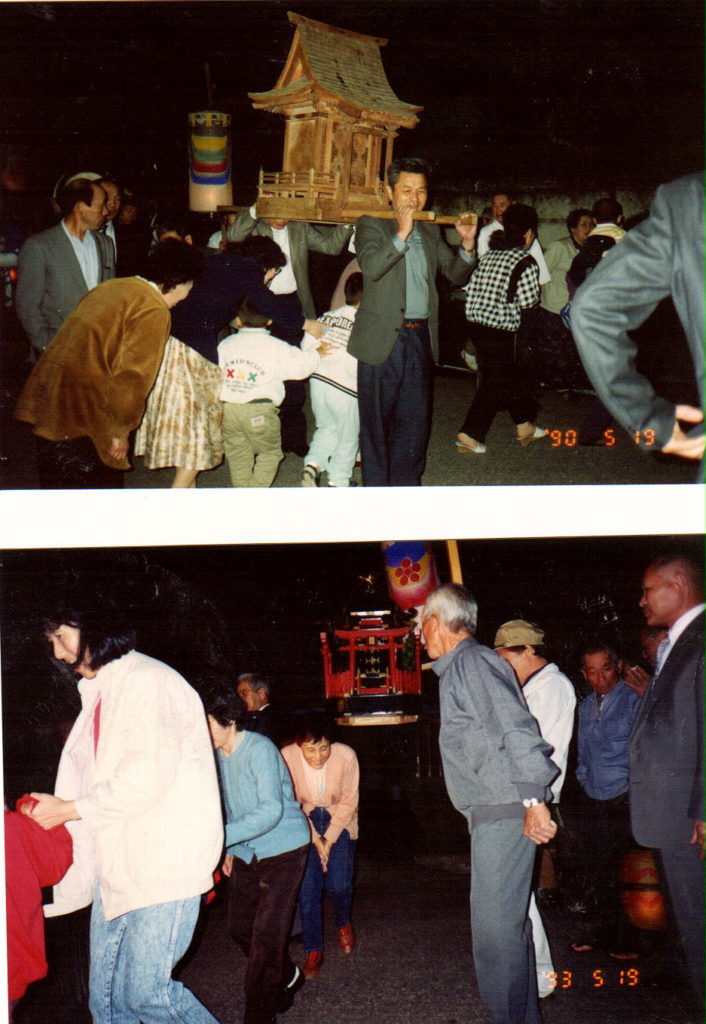

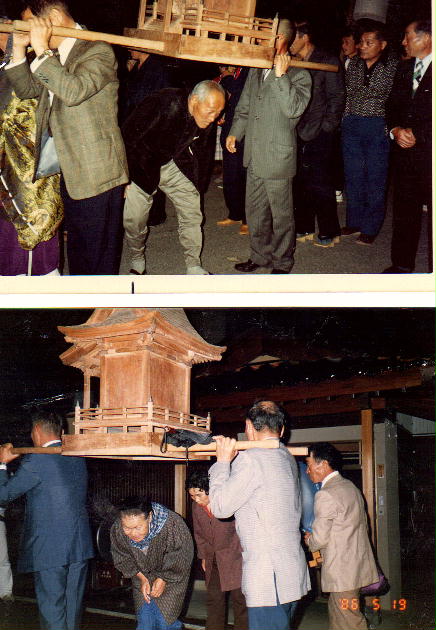

お鍬さま祭のスナップ

下は町長の神輿

8の字を書くように振りまわし「お鍬さま ござった 豊年だ、万作だ」掛け声をかけて、お鍬さまを出迎える。

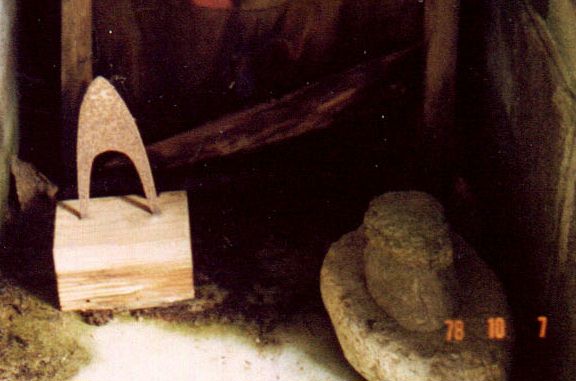

お鍬さま

近いところでは、岐阜県神岡町横山白山神社にお鍬様の鍬形や棟札を祀った祠堂がある。

岐阜県宮川村小豆沢白山社境内にも鍬形一体を祀った小祠がある。

岐阜県神岡町東町白山社にも赤黄の旗があり、「お鍬様のお祭りじゃ、千年万年豊作じゃ」と囃して歩いた思いでを神岡町東町高原の林下安一さんから聞いた。

富山新聞昭和六十年五月三十日号の「ふるさとの風と心 富山の習俗」にお鍬様まつりが特集されている。

そのなかで、布尻の谷井善右衛門(天保十年生 故谷井ヨシエさんの祖父 ヨシエさん談)が明治四年に郡上八幡から御神体の鍬を譲り受けてきたと書いてある。

お鍬さまの由来

柳田国男は「踊りの今と昔」定本柳田国男集第七巻の中で「塩尻」巻六を引用してお鍬神祭りを書いている。

「塩尻巻六には又元禄末年の鍬神祭の事を述ぶ。曰く、癸未の秋濃州恵那郡神野村より鍬神祭なるもの起こり、村々驛を傳へ上州高崎に迄至りしことあり。近世伊勢の師職の者、二月御田植神事の鍬なりとて鍬の形したる木を村々へ送る。土民は之を納むれば田穀豊稔なりと信じて田畠の邊を持ちあるき、太鼓を打ち笛を吹き遊興す。甚しきは鍬のに手を付け又は短冊などを結びつけ神の如く持ちありき、村より村に渡し、終には其終る處の村にて神社に納め置くとぞ云々。三河の岡崎邊にては鍬神社と云ふ小祠處々あり。皆此流行神の落付きるものなるべく、しかも伊勢の本国にては鍬を神に祀ることもなければ、諸国へ之を送りたる覚えもなしと称しハテ面妖なることなり・・・」

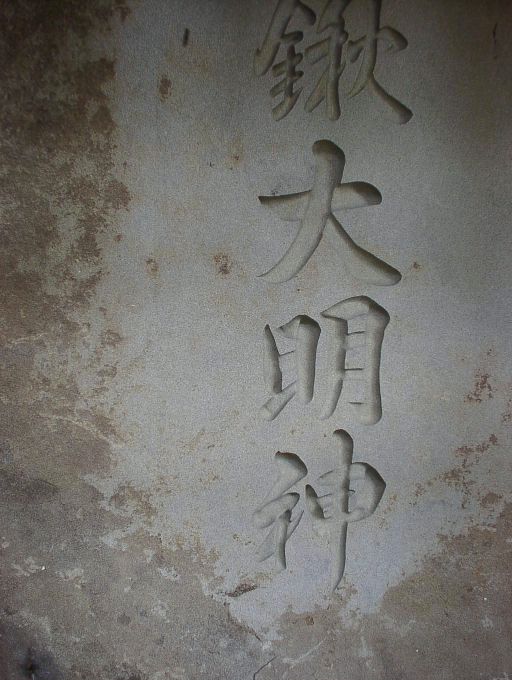

御鍬大明神と刻してあるが格子戸が邪魔して全体を写せない。下に鉄製の鍬形がある。

宮尾しげを著「諸国祭礼行脚」・「郷土芸能とお祭り」は下伊奈郡阿南町和合の[お鍬大明神際]をとりあげている。

「長野県も山よりの下伊奈郡阿南町和合に、おくわ様という神祭がある。お鍬さまは伊勢外宮の分霊で、農業の神様といわれている。四月三日の朝、部落の人が伊勢社から御霊を三キロはなれた金山にある御鍬大明神社に移して祭をする。御輿を中心に、榊、旗、鍬、奴、太鼓、傘、紙旗花の順で行列が出る。大明神の前では「豊年だ」「おかざき」「祇園囃子」の舞をする。これには鈴の舞、地固めの舞、扇四っ舞、扇三っ舞、剣三っ舞、剣四っ舞からなっている。

・・・このお鍬大明神という神は、元は伊勢の豊受大神の神官が運んできたもので、徳川時代の寛保年間(一七四一~四四)に、伊勢から三派に別れ東海道、信州、甲州の各街道を通って、江戸へ出てゆく大神宮の宣伝団の主神であった。寛保以前から伊勢を中心としての神道派の人々が、徳川幕府に対抗して、天皇制運動を始めて、伊勢外宮を看板に各地の天皇びいきから軍用募金をする計画をした。

上の写真の下方にある。格子戸が邪魔して、一部分しか写せない。

そのためにお鍬さま神幸という事で地方めぐりを始めた。これは大当たりで、行く先々で大歓迎をうけて、行列に加わる者が日ましに多くなった。当時の徳川幕府は、五人以上の人間の集まるのを禁止していたので、数百人の行列もちろんおとがめである。この行列には、獅子舞、伊勢音頭がついていて踊りながらついて行くので、評判がよく人が集まった。しかし幕府の禁止令に引っかかって、信州路の一行は和合の関所で追求される羽目になってしまった。そこでこの地に「御鍬様」を置いて引揚げた。何せ農業の神様なので、土地の人達はそれ以来お守りをしてきた。

お鍬さまは昔の伊奈街道の和合に来るまでに二、三残っているが、それ以北の土地にないのはこうした事からで、神様の分布にも運不運のあることがよく判る。

「山と水に生きる」濃飛古老の聞き書き

岐阜県立図書館編より引用

「・・・“イモチ送り“ってのがあったし“おクワさま”ってのもやりよったなア。

はじめ、あんで二人か三人が「一杯飲もかや」てって飲んでいると、そこを通った人が寄ってきて「わしも一杯やる」って飲むやわ。

ほしてだんだん飲む者が増えて・・・そで 樽をみんなでかついで「市橋へ行こか」って隣の市橋へ行ってどんどん飲んで、そすと市橋の連中が「高橋(富加村)へ行こか」ってずっとおクワさまが歩んでくのや。

はじめ二人か三人がどえらい人数になっちゃうやら、しまいには「ほれ三斗五升買ってこい」

なんてこっゃ。何日という日は決まっとらなんだけど秋はやらなかったしらん。・・・・」

後ろは御桑さま(蚕の神様)

五十年間書き続けたある地主の「日記」

朝日新聞 昭和46年5月7日号

[研究ノート]丹羽邦男より

明治大正期にわたって、自家を訪れた人を、郵便配達、新聞配り、巡礼、物売りにいたるまで巨細もらさず毎日たんねんに書きとめた岐阜県池田郡(現の揖斐郡南西部)のある地主の日記を紹介されている。

お鍬さま お桑さま 五社明神

[・・・ところで、この日記の五十年間、ただ一度異様な来訪者があった。明治十一年六月五日昼八ツ半ごろのこと、隣村の者多勢が、御鍬(おくわ)祭りととなえ御輿(みこし)をかつぎ神器をもって、いきなり家内に土足のまま上がり込んできたのである。酔って大声を発し踊りまわるが何を言っているかさっぱりわからない。村内でこのお見舞をうけたのは主立った三戸だった。御輿は粕川筋村々を村送りで暴れながらやってきたものであった。維新の際この辺でもお札が天空から降ったと称し、同様の騒ぎがあった。それから十年、明治新政下の草深い農村には依然としてこうしたエネルギの小爆発が続いていたようである。」

神通郷史談会の仲間、関口克巳氏の写されたビデオを見ると岐阜県可児町土田 白髭神社の御鍬祭りでは小さな木の鍬形を榊の枝に結びつけた祝い物を参詣者に配って、村人が田起こしのまね事をする予祝行事を今でもやっておられる。

また長野県阿南町日吉 八幡神社のお鍬祭りは普通の大きさの木の鍬を持った人が一人御輿の後をついてまわり、舞の場所ではいっしょに踊っている。

繭の形の中に現れる女神。

蚕の宮と言われている。

昭和三十三年発行の大沢野町誌より

「五月十九日をオッカ様(御鍬祭)という。

百姓の祭で神体は鍬である。昔は蚕の形で美しい神様だった。それ故村には少ないのだともいう。だから桑まつりから鍬まつりに変型したと伝えている」と書いてある。

ちなみに鍬の枝を持ち繭玉と種紙を配した蚕神(女神像)の石仏が大沢野町直坂にある。(写真参照)

細入村岩稲の本芳さん宅では一月十一日 おクワさまの神事を行う。上座に座ぶとん二枚を並べ、その上に鍬を置いてごちそうを供える。主人が仏壇で読経する間、家族そろって鍬の前で昨年の豊作感謝と今年の収穫、一家の健康を祈願する。昔は村内どこの農家でもおこなわれていたが今は一部にわずかに受け継がれているだけだという。これは農具の年取りという小正月の行事である。

大沢野町寺津でもお鍬さまという行事があったという。(お宮さんに集まるだけ、今でも行われている)

大正時代、養蚕の盛んな時代。この辺に住まいされていた杉本さんが奉納された桑姫さま。

桑の枝を持つ。左手に持つ帳面は種紙か。裾の左右に繭玉が描かれている。

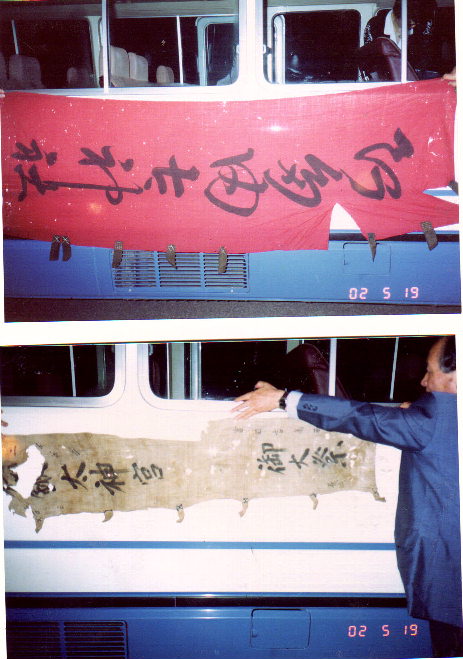

お鍬さま祭りの遺品

岐阜県国府町阿多由太神社蔵

私は町長・布尻のお鍬様まつりは西垣晴次著「御鍬神考」や田村貞雄著「ええじゃないか始まる」で論考された村送りの本来の御鍬神のなごりを残す貴重な民俗芸能だと思っている。

岐阜県国府町阿多由太神社蔵

平成2年のお鍬様は、杉下清一さんにお世話してもらって飛騨民俗学会と富山民俗の会の人たちに見学してもらった。

飛騨民俗学会の菅田一衛さんが岐阜県国府町阿多由太神社に保存されていた神岡町西漆山から奉納されたお鍬様ののぼり旗と、鍬形御神体鉄製三体を借り受けてこられて披露して下さった。

行列の途中、家々の前で待ち受けていた老若男女は御輿の下をくぐり抜ける。今年一年の無病息災・招福を願う大事なお祭りなのである。

行列は町長と布尻の村境である下タ北部公民館前で御輿の担ぎ手が交代する。先頭を行く高張提灯と笛、太鼓の衆も前、後交代する。向かう神社の部落の衆が前に出るのである。町長神社へ入る道は整備されて、沢山のかや、しば、竹でつくられたにゅうに爆竹が入れられ、壮観な大かがり火になる頃、子供たちの振るたいまつと「お鍬様ござった。豊年じゃ、万作じゃ」のかけ声に迎えられてお鍬様の御神体を入れた御輿が鳥居をくぐってくる。

(後のめがね男)

水田に映る高張提灯とかえるの鳴き声、道行き笛、太鼓が見事に調和した、このお鍬様に魅せられた顔なじみのカメラマンがこのときも何人か来ていた。わたしもその一人である。

文章 飛騨歴史民俗学会「紀要」十周年記年号平成7年2月発行

「お鍬様まつりのこと」平井一雄より

写真 平井一雄 撮影 / 2002.10.13 編集